鼻の先端(鼻尖部)を細くしたり高く見せたりする「鼻尖形成術」。

鼻整形の中でも人気が高い手術ですが、患者さんからよく聞かれるのが

- 「鼻尖形成って何年くらい持つの?」

- 「オープン法とクローズ法ってどっちがいいの?」

- 「耳介軟骨移植は安全なの?」

といった疑問です。

この記事では、鼻尖形成の持続期間や術式ごとの特徴、さらに再手術の可能性まで、専門医の視点から詳しく解説していきます。

鼻尖形成は何年持つ?

鼻尖形成の持続期間は、手術方法によって大きく変わります。

切開を伴う手術(オープン法・クローズ法)

皮膚を切開して鼻翼軟骨を縫合・移植する手術方法です。

- 鼻先の脂肪を除去し、軟骨を寄せて細くする

- 移植した耳介軟骨で鼻先を補強する

といった操作を行うため、効果は半永久的と考えてよいでしょう。

ただし、固定が不十分だった場合や、患者さんの希望と仕上がりに差がある場合は再手術が必要になることもあります。

切開を伴わない手術(糸による鼻尖形成)

メスを使わず、糸で鼻先を縛るようにして形を整える方法もあります。

この場合は効果の持続に個人差があり、1年程度で元に戻る方もいれば、10年以上維持できる方もいます。

糸が緩んでしまった場合や左右差が出た場合は、定期的なメンテナンスが必要です。

まとめると…

- 切開あり(オープン/クローズ法)→ 半永久的

- 切開なし(糸)→ 1〜数年、定期メンテナンスが必要

オープン法とクローズ法の違いとデメリット

鼻尖形成で代表的なのが「オープン法」と「クローズ法」です。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、理解して選ぶことが大切です。

オープン法

鼻柱を切開して、鼻先の構造を直接確認しながら手術を行う方法です。

メリット

- 軟骨や脂肪を直視下で確認できる

- 微調整がしやすく、仕上がりの精度が高い

デメリット

- ダウンタイムが長くなりやすい

- 傷跡が目立たないとはいえ、鼻柱に小さな線が残る可能性がある

クローズ法

鼻の穴の内側から切開する方法です。

メリット

- 傷跡が表からは見えない

- ダウンタイムが比較的短い

デメリット

- 視野が狭いため、できる操作に制限がある

- 複雑な修正や再手術には向かないこともある

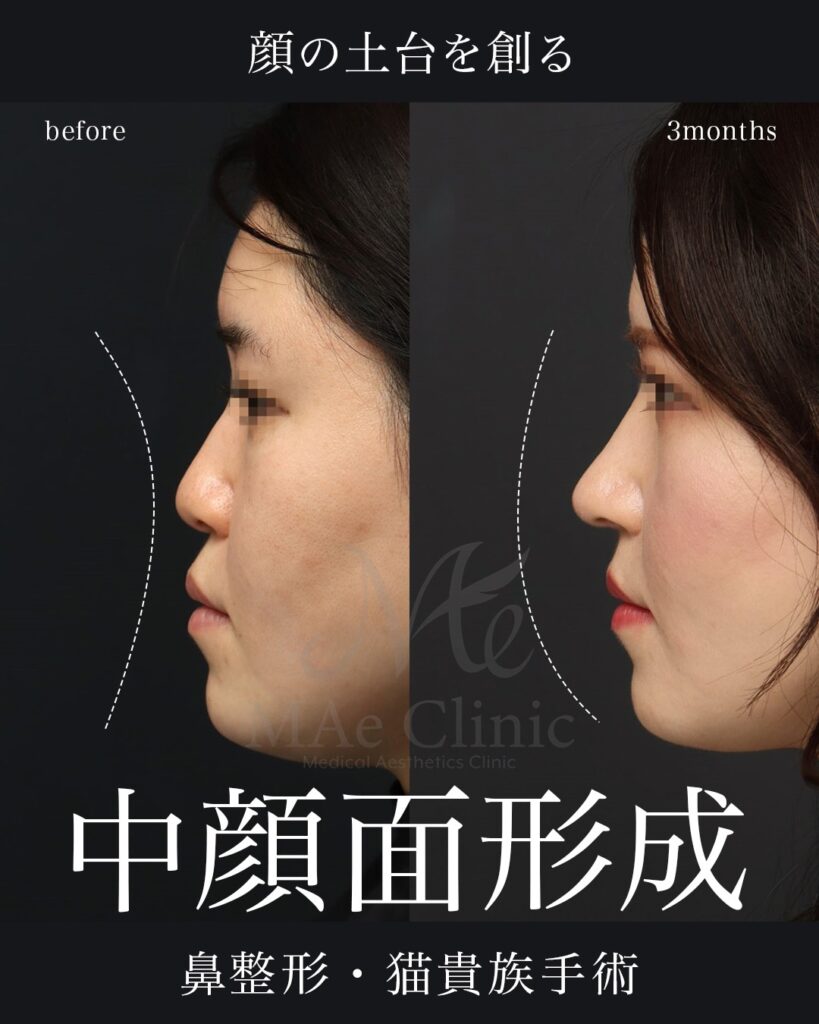

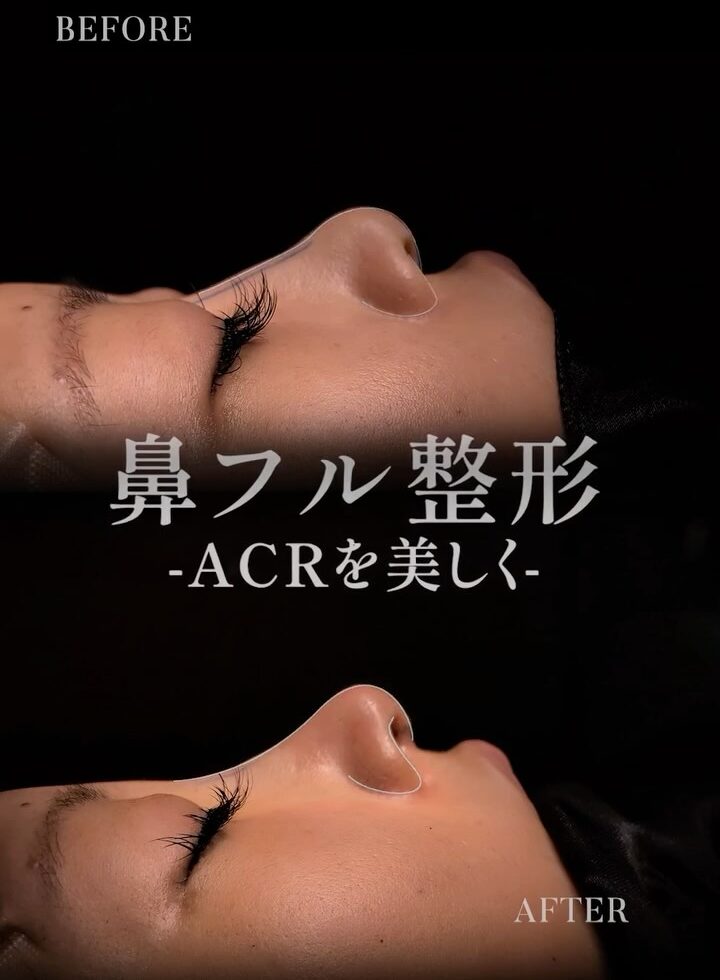

鼻尖形成で耳介軟骨移植を行う場合のデメリット

鼻尖形成では、自分の耳の後ろから軟骨を採取して移植する「耳介軟骨移植」を併用することがあります。

鼻先を高くしたい方や、しっかり形を出したい方に有効な方法です。

メリット

- 自家組織なので拒絶反応が少なく、仕上がりが自然

- 鼻先をしっかり支えることができる

デメリット

- 耳の後ろを切開する必要がある

- 採取できる軟骨の量に限界があり、希望通りの高さにならないことがある

- 一度移植すると取り出すのが難しく、再修正が困難になる

つまり耳介軟骨は非常に有効な素材ですが、「やり直しが難しい」点はデメリットといえるでしょう。

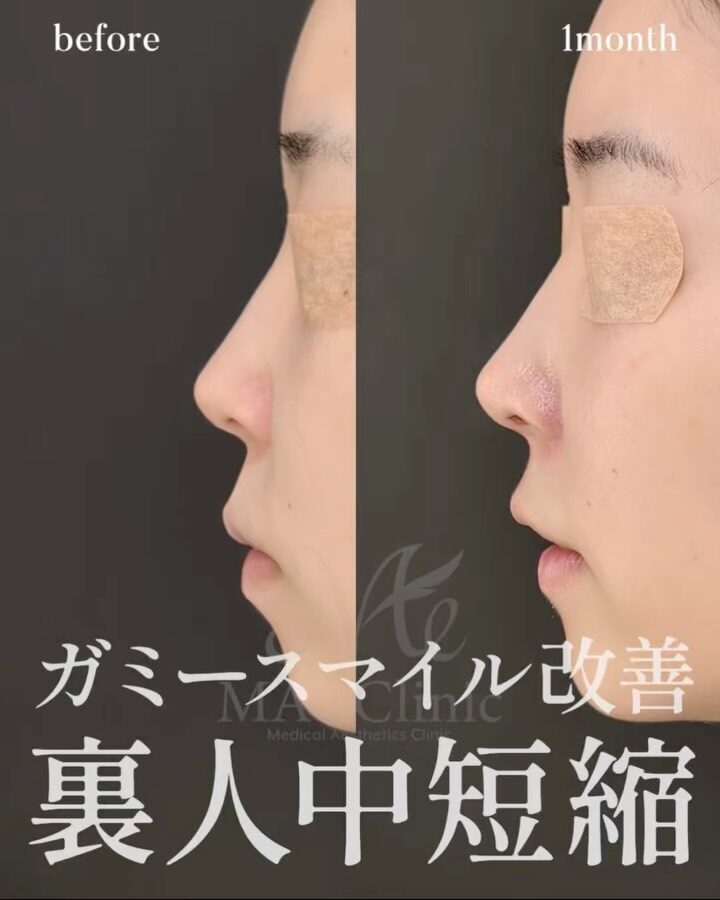

鼻尖形成後に凹みが出た場合、再手術はできる?

他院で鼻尖形成を受けた後に「片方だけ凹んで見える」という相談も少なくありません。

再手術は可能ですが、いくつか注意点があります。

- 皮膚が薄くダメージを受けている場合、完全に修正するのは難しいことがある

- 糸で無理に縛る手術をされていた場合、皮膚にダメージが残っているケースもある

- 軟骨移植で修正する方法もあるが、状態によっては限界がある

実際には診察してみないと判断できません。気になる方は一度受診して相談するのが良いでしょう。

鼻尖形成を長持ちさせるために

せっかく手術を受けるなら、できるだけ長持ちさせたいものです。

そのために大切なのは以下のポイントです。

- 信頼できる医師に依頼する

- 術後の固定(テーピングやギプス)をしっかり守る

- 術後数か月は鼻を強く押したりぶつけたりしない

- ダウンタイム中は腫れやむくみを悪化させないように安静にする

「持ちの良さ」は、手術法だけでなく、術後管理や生活習慣にも左右されます。

まとめ

鼻尖形成は、切開を伴う手術であれば半永久的に効果が持続します。

糸を使った方法では1〜数年と短く、定期的なメンテナンスが必要です。

また、オープン法は精密な施術ができる一方でダウンタイムが長く、クローズ法は傷跡が目立たない一方で操作に制限があるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。

さらに耳介軟骨移植は自然な仕上がりを得られる反面、再修正が難しい点に注意が必要です。

「鼻先を細くしたい」「高さを出したい」という希望は多いですが、大切なのは顔全体のバランスに合ったデザインを選ぶこと。

再手術が必要になるケースもありますので、最初の手術で信頼できる医師にしっかり相談することが重要です。

鼻尖形成は数ミリの差で印象が大きく変わる繊細な手術です。

理想を叶えつつ、自分に似合う自然な鼻先を一緒に見つけていきましょう。