鼻の手術を受けたあとに「思っていた形と違う」「呼吸がしづらくなった」と感じる方は少なくありません。

こうした“修正”のご相談は年々増加していますが、鼻修正手術は単なる「やり直し」ではなく、構造そのものを再構築する再建手術です。

瘢痕や変形のある状態で再びデザインを整えるには、初回手術以上の精密な判断と技術が求められます。

今回は、鼻修正手術を成功に導くために欠かせない3つの判断基準と、実際に当院で行った再建症例を、形成外科専門医・美容外科専門医 前田翔が解説します。

鼻修正手術とは?──「やり直し」ではなく“再構築”

鼻修正手術とは、初回手術で生じた変形・拘縮・異物反応などを整え、鼻の構造と機能を再建する治療です。

単純に「形を直す」ことを目的とせず、呼吸機能・支持力・皮膚の張力バランスをすべて再設計する必要があります。

特に再手術では、

- 軟骨の位置や角度が不自然に変位している

- 組織が硬化して皮膚が動かない

- 鼻腔内のスペースが狭くなっている

といった問題が複雑に絡み合います。

そのため、再修正は“デザイン変更”ではなく構造再建(reconstruction)と捉えることが大切です。

修正手術が難しい3つの理由

瘢痕化による組織の硬化

一度切開された部位は線維化(瘢痕)によって伸縮性を失い、思うように形を変えにくくなります。

また皮膚が薄い方ほど内部の形が透けやすく、より繊細な再建が求められます。

軟骨の欠損・血流の低下

過去の手術で軟骨が除去されていたり、血流が乏しくなっている場合は、新たな軟骨移植が必要です。

軟骨や皮膚の血流が不安定な状態で再手術を行うと、組織壊死や変形を起こすリスクがあります。

内部構造の歪み

鼻中隔が湾曲していたり、骨格自体が左右非対称になっていることもあります。

これを放置したまま再手術を行うと、外見だけ整っても呼吸がしづらいままになるケースも。

“形と機能の両立”を意識した立体的な再建計画が必要です。

再手術を成功に導くための3つの判断基準

① タイミング

再手術は、前回の手術から最低6ヶ月以上あけることが原則です。

腫れや瘢痕が残る状態で再度手術を行うと、さらに組織が硬化し、形態の安定が難しくなります。

皮膚や軟部組織がやわらかく動く状態になって初めて、

“次の設計図”を正確に描くことができます。

焦らず時間をおくことが、結果的にもっとも安全で美しい仕上がりにつながります。

② 支えの再構築

修正手術で最も重要なのは、鼻を内側から支える構造をどう立て直すかという点です。

土台が崩れた状態でデザインだけ整えても、時間の経過とともに形が崩れたり、呼吸がしづらくなる原因になります。

当院では、基本的に肋軟骨を主体とした再建を行っています。

肋軟骨は強度と安定性が高く、変形や収縮が少ないため、鼻柱など支えを必要とする部位に最も適しています。

軟骨は単に「足す」ものではなく、

倒れた柱を立て直すように“骨と軟骨を一体化して再構築する”ことがポイント。

この“支えの再構築”を丁寧に行うことで、形の美しさと機能性を両立させることができます。

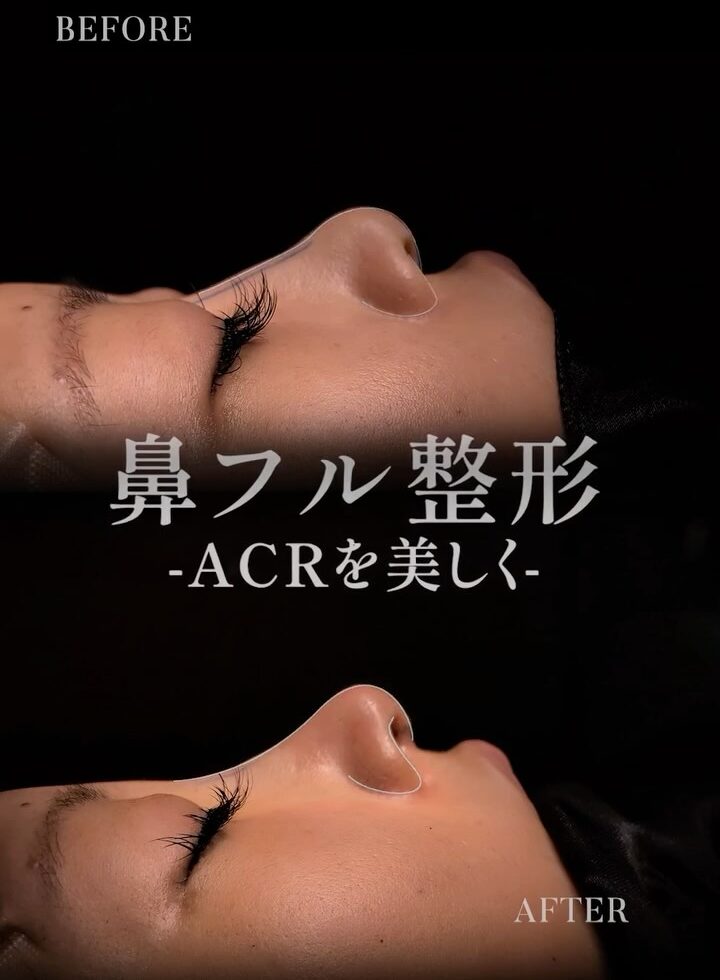

③ 外見と内部構造のバランス設計

鼻修正手術では、“見た目の形”だけにとらわれないことが大切です。

鼻は顔の中心に位置する構造物であり、外見のバランスだけでなく、

内部の軟骨・骨格・呼吸機能が整ってはじめて“正しい形”が成立します。

どんなに表面のラインを整えても、

内側の支えが弱かったり、気道が狭くなっていれば、

時間の経過とともに形が崩れたり、呼吸のしづらさが残ってしまいます。

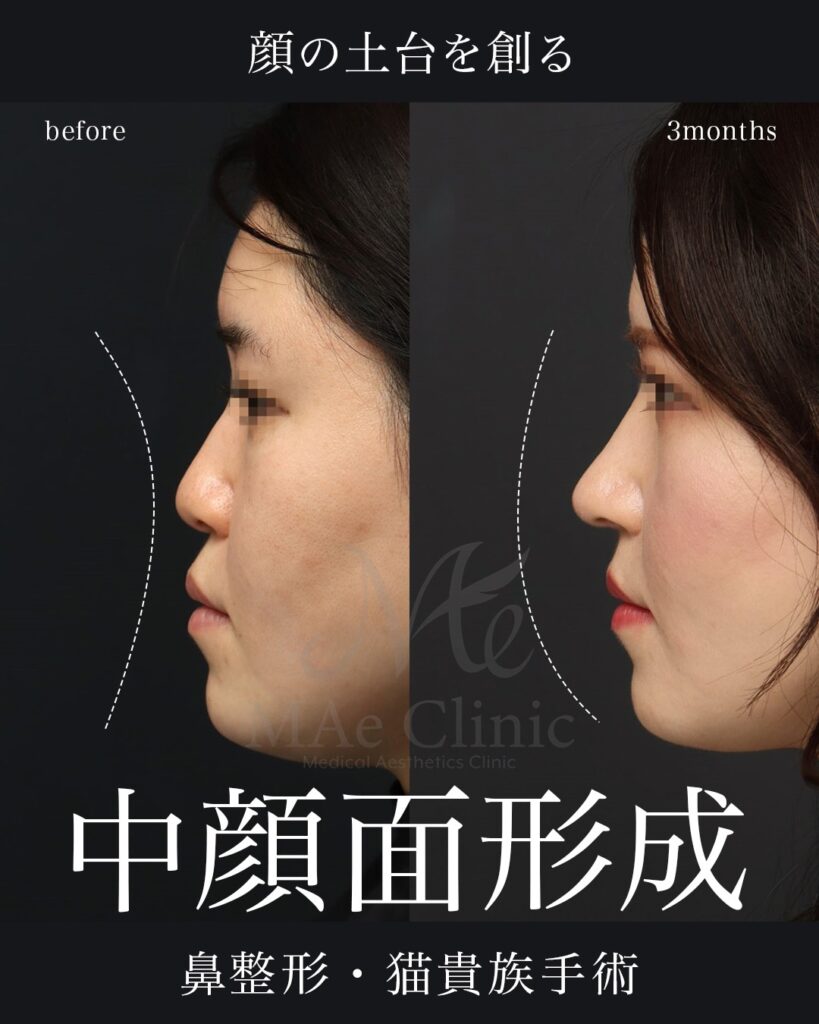

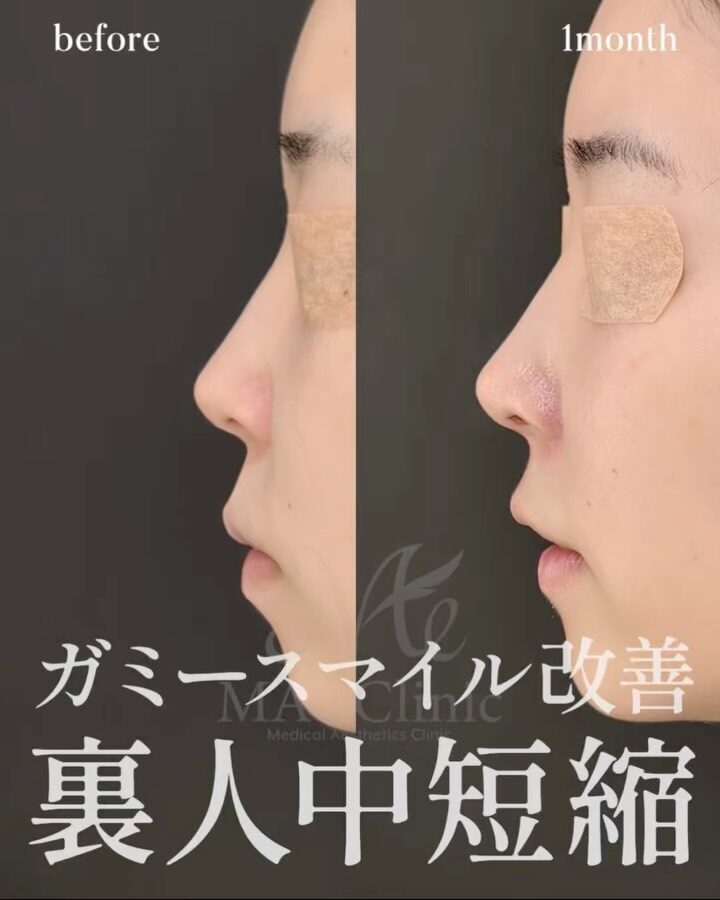

同時に、鼻は人中・上口唇・頬・顎先など中顔面全体との立体的な調和の中で印象をつくります。

再手術では、「鼻を小さく」や「高く」といった単独の調整ではなく、

顔全体の軸線・ボリューム・機能の3つを統合的に整えることが重要です。

当院ではCT評価や3Dシミュレーションを用いて、

外見・内部構造・機能のすべてが噛み合う“再構築設計”を行っています。

結果として、ただ整った鼻ではなく、自然で息がしやすく、表情まで美しく見える鼻を目指しています。時間をおくことで血流が改善し、より安全で正確な操作が可能になります。

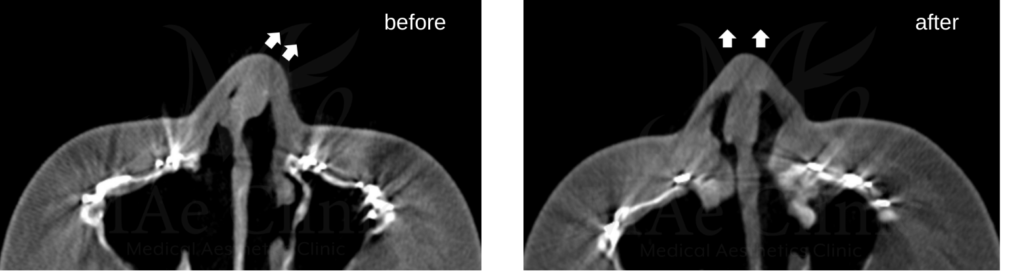

【症例紹介】曲がって息ができなくなった鼻の治療(鼻中隔再建症例)

after:曲がりが修正され、鼻の中心軸が整いました。鼻先の位置も正中に戻っています。

こちらの患者さまは、他院での鼻整形後に鼻の変形と呼吸障害を訴えて来院されました。

鼻の穴から内部を確認すると、鼻中隔内に横たわった軟骨片が張り出しており、

CTでも左右の鼻腔にまで大きく突き出している状態でした。

この軟骨は太く硬いものでしたが、支えとしての役割を果たしておらず、

不安定にグラついたまま、鼻の形と機能の両方を損ねていました。

手術では、まずこの瘢痕と癒着を慎重に剥離し、不要な軟骨をすべて除去。

そのうえで肋軟骨を採取して鼻中隔を再建しています。

もとの鼻中隔軟骨は溶解しており、支えを完全に失っていたため、

骨切の器具を併用し、鼻骨に肋軟骨をしっかり固定することで、

土台から新しい支持構造を再構築しました。

再建後は鼻筋がまっすぐに整い、呼吸時の通気も明らかに改善。

術後の腫れが落ち着いた時点で、形態と機能の両立が確認されています。

MAe Clinicの修正方針

当院では、修正希望の患者様に対してまずCT撮影を行い、鼻内部の構造・癒着・軟骨の状態を正確に評価します。

- 拘縮が強い部分を最小限に剥離

- 残存軟骨の位置と角度を詳細に解析

- 機能(呼吸)と美しさを両立する再配置

「どこを足すか」よりも「何を残すか」という視点を重視し、

“構造の再生”を前提にした修正デザインを行っています。

形成外科の知見を活かし、再建と審美の両立を実現することが、MAe Clinicの修正治療の大きな特徴です。

再手術を検討している方へ

修正を考えるとき、もっとも大切なのは焦らないことです。

鼻は、術後の腫れや瘢痕が落ち着くまでに時間がかかる部位。

一度の手術で生じた変化を取り戻すには、皮膚や神経、軟骨が安定する期間を待つことが成功の近道です。

まずは現在の状態をCTで正確に把握し、

「何を直すのか」「どんな材料が必要か」を医師と共有してから、

最も安全なタイミングで再建を行うことをおすすめします。

鼻修正手術は、単に形を整える“やり直し”ではなく、失われた構造と機能を立て直す再建手術です。

私はこれまで多くの修正手術を行ってきましたが、

再手術が必要になる多くのケースで共通しているのは、

「外見だけを重視し、内部構造が十分に支えられていなかった」という点です。

修正を成功させるには、見た目のデザインだけでなく、

軟骨・皮膚・骨格・呼吸機能の全体を再構築する視点が欠かせません。

構造を理解したうえで治療計画を立てることが、

結果の安定と機能回復、そして自然な印象につながります。