「手術直後は理想的な形だったのに、半年ほど経つと鼻先が上がってきた」

そんなご相談を受けることが少なくありません。

アップノーズ(鼻先上向き変形)は、時間の経過とともに現れる鼻の変化で、単に「元に戻った」わけでも、「腫れが引いた」わけでもありません。実は、内部構造の支え方に根本的な原因があります。

美容外科では「鼻先を高く」「鼻筋を通したい」という希望から、プロテーゼや軟骨を使って高さを出す手術が多く行われます。術直後は整った形に見えても、半年〜1年ほどで少しずつ鼻先が上がり、丸く短く見えることがあります。

これは、形そのものよりも、構造的な支点の向きや固定方向に問題がある場合が多いです。

つまり、“形を作る”だけでなく、“どう支えるか”が長期的な安定を左右します。

アップノーズとは

アップノーズとは、鼻先が上向きに変形した状態を指します。鼻先が短く、全体が持ち上がったように見えるため、小鼻が目立ち、正面から鼻の穴が見えやすくなるのが特徴です。

この変化は、手術直後ではなく時間の経過とともに進行します。初めの数か月は問題がなくても、半年〜1年で少しずつ鼻先が上がり、2年、3年と経過するうちに固定化してしまうケースがあります。

この現象は、皮膚や軟骨が「上がる」わけではなく、内部で鼻を支える構造が変化することで起こります。具体的には、プロテーゼや軟骨を支える膜(被膜)や軟部組織が収縮し、支えの向きが上方向へ引っ張られることで形が変わるのです。

見た目の印象としては、

- 鼻先が上向きで丸い

- 鼻が短く見える

- 鼻筋の直線が途中で上へ反り返る

といった特徴が見られます。

これは“デザインの問題”というより、内部の構造が時間経過で変形していく構造的現象と考えたほうが正確です。

術後アップノーズになる原因

アップノーズの原因はいくつかありますが、特によく見られるのは「プロテーゼの固定位置」「軟骨の重ねすぎ」「支柱の不足」といった構造的要因です。

今回の動画の患者さまもこのタイプにあたりますが、他にも皮膚の拘縮や瘢痕化、過度な引き上げデザインなど、いくつかの要素が組み合わさって起こることもあります。

① プロテーゼ固定と被膜の拘縮

鼻筋を形成するために入れたプロテーゼを、周囲の被膜という薄い膜組織に強く固定しているケースがあります。この被膜は時間の経過で硬く縮みやすく、いわゆる拘縮と呼ばれる現象が起こります。

縮む方向は上方。つまり、プロテーゼ全体が上に引っ張られる構造です。

その結果、鼻先が少しずつ上を向き、最終的にアップノーズ化していきます。

特に、プロテーゼの先端が鼻先近くまで達している場合、その拘縮の影響を強く受け、時間経過とともに角度が上がってしまうことがあります。術直後は問題なくても、半年〜1年後に変化が現れるのはこのためです。

実際に抜去したプロテーゼ

手術で除去したプロテーゼです。鼻先近くまで達する長さで、鼻背全体を覆うように挿入されていました。

このようにプロテーゼの範囲が広い場合、時間の経過とともに被膜や周囲組織に強く影響を及ぼし、拘縮によって鼻先が上向きに引っ張られることがあります。

② 軟骨を重ねすぎる設計

鼻先を高くするために、耳介軟骨を2〜3枚重ねて積み上げる方法もあります。一見、高さが出て形が整ったように見えますが、下から支える構造(支柱)が弱いままでは、形を保てません。

重ねた軟骨は時間とともに反り返り、ズレ、変形していきます。その結果、鼻先が上を向いたり、左右差が出たりすることがあります。

僕が手術中に他院症例を修正していて驚くのは、軟骨が何枚も積み上げられ、まるで“鏡餅”のような構造になっているケースです。短期的な見た目の高さを求めた結果、長期的な安定を犠牲にしている構造です。

③ 支柱の固定力不足

鼻先を支えるための軟骨柱(ストラット)が弱い場合も、表情の動きや拘縮の力に負け、軟骨が上方向へ押し上げられていきます。強度と方向を適切に設計しないと、内部から形が変化するのです。

これら3つはいずれも「高さを作る」ことに意識が偏り、構造を支える設計が不足していることに共通しています。手術直後は綺麗でも、時間が経つと形が崩れるのはこのためです。

形成外科的な修正アプローチ

僕が修正手術を行う際に重視しているのは、「形を作る」ではなく「支えを再構築する」という考え方です。

まず行うのは、過去に入れられたプロテーゼや不要な軟骨、糸などを丁寧に取り除くこと。組織をいったんリセットし、動きやすくなった鼻の構造を再設計します。

そのうえで、鼻中隔軟骨や肋軟骨などを用いて、鼻先の中央に強固な支柱を再建します。この支柱は鼻先の方向を決める最も重要な要素であり、ここが安定していれば、時間が経っても形が変わりにくくなります。

また、鼻先の軟骨どうしを自然な角度で連結し、皮膚や筋肉の動きと調和するように固定します。過度に強く引き上げず、あくまで解剖学的に正しい位置関係を意識します。

プロテーゼは基本的に使用しません。鼻背(鼻筋)を整えるために必要な場合でも、鼻先まで異物を入れず、鼻先はすべて自家組織で再建します。これにより、表情や呼吸に連動しても自然に動く、機能的にも美しい鼻先を実現できます。

派手な変化を狙うよりも、構造を整えること。それが、形成外科的アプローチの本質です。

時間経過で崩れない鼻をつくるには

鼻の形を長く安定させるために最も大切なのは、「高さ」ではなく「支えの方向」と「組織の動きとの調和」です。

鼻は顔の中心にあり、呼吸・表情・発声など、常に動いている部位です。つまり、静止状態だけを想定して作った形は、動きの中で必ず崩れる。ここを理解して設計しているかどうかで、数年後の状態が大きく変わります。

支える構造を中心にデザインする

時間とともに崩れない鼻づくりの基本は、“高さを持ち上げる”のではなく、“構造を正しい方向に支える”ことです。

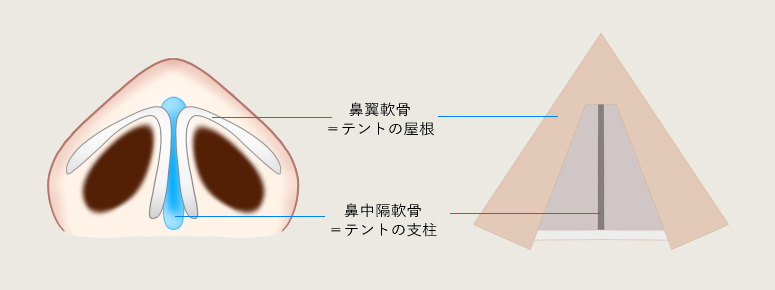

鼻先の軟骨は、ちょうどテントのポールのように、鼻中隔軟骨(中央の柱)を中心として左右の鼻翼軟骨が支え合っています。この支点がしっかり中央にあり、前下方向に安定していれば、どんなに表情を動かしても形は変わりません。

逆に、支柱が傾いたり、固定方向が上向きだったりすると、日常の小さな力(筋肉の動き・皮膚の収縮・拘縮など)が積み重なり、少しずつ鼻先が引き上げられていきます。

したがって、術中には「どの方向にどのくらいテンションがかかるか」を想定し、支柱軟骨の角度・厚み・固定位置を1mm単位で設計する必要があります。

組織の流れとテンションを読む

鼻は皮膚、脂肪、筋肉、膜、軟骨が層状に連続しています。どこか1層だけを強く引っ張ると、その力が別の層に波及し、変形や拘縮を引き起こします。

時間経過で崩れない形にするには、各層のテンションを均一に分散させることが重要です。たとえば、軟骨を強く縫い上げるのではなく、組織が自然に落ち着く位置を“見極めて留める”ことがポイントになります。

これは形成外科でいう「テンションフリー縫合」に近い考え方で、局所的な力が残らないように全体をデザインします。

自家組織で動きと一体化させる

時間とともに安定する形をつくるには、異物ではなく自分の組織で支えることが理想です。

プロテーゼは静的な素材で、周囲の動きには追従しません。一方、自家軟骨や組織は、体の動きとともに微細に馴染み、組織同士の癒着によって時間の経過とともに安定していく性質を持ちます。

この「生体的な安定性」を得ることが、時間に耐える鼻をつくる上で非常に重要です。

長期的なデザインの発想へ

短期的な美しさだけでなく、5年後・10年後も自然な鼻先を維持できる構造設計が理想です。

僕の手術では、術中にその人の皮膚の厚み、軟部組織の弾力、軟骨の強度を一つずつ確認し、「どの角度でどこまで支えるのが一番自然に保つか」をその場で微調整しています。

最終的に目指すのは、“動いても崩れない鼻”。固定ではなく、構造全体でバランスを保つ鼻です。そのために、構造の方向性・力の流れまで見据えて設計します。

鼻は、単なるパーツではなく“構造体”です。どんなに丁寧なデザインも、構造が弱ければ時間には勝てません。逆に、構造が安定していれば、加齢や表情の変化の中でも自然なラインを維持できます。

長く安定する鼻とは、派手さよりも解剖学に基づいた支えの設計に裏付けられた鼻なのです。

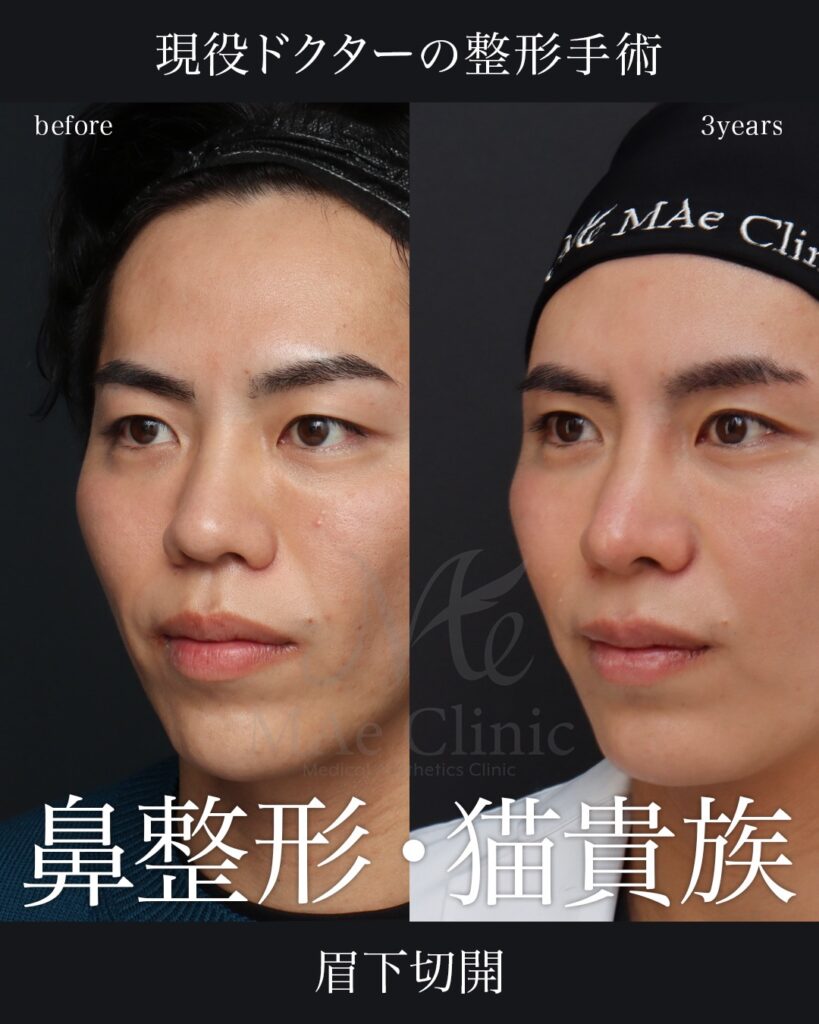

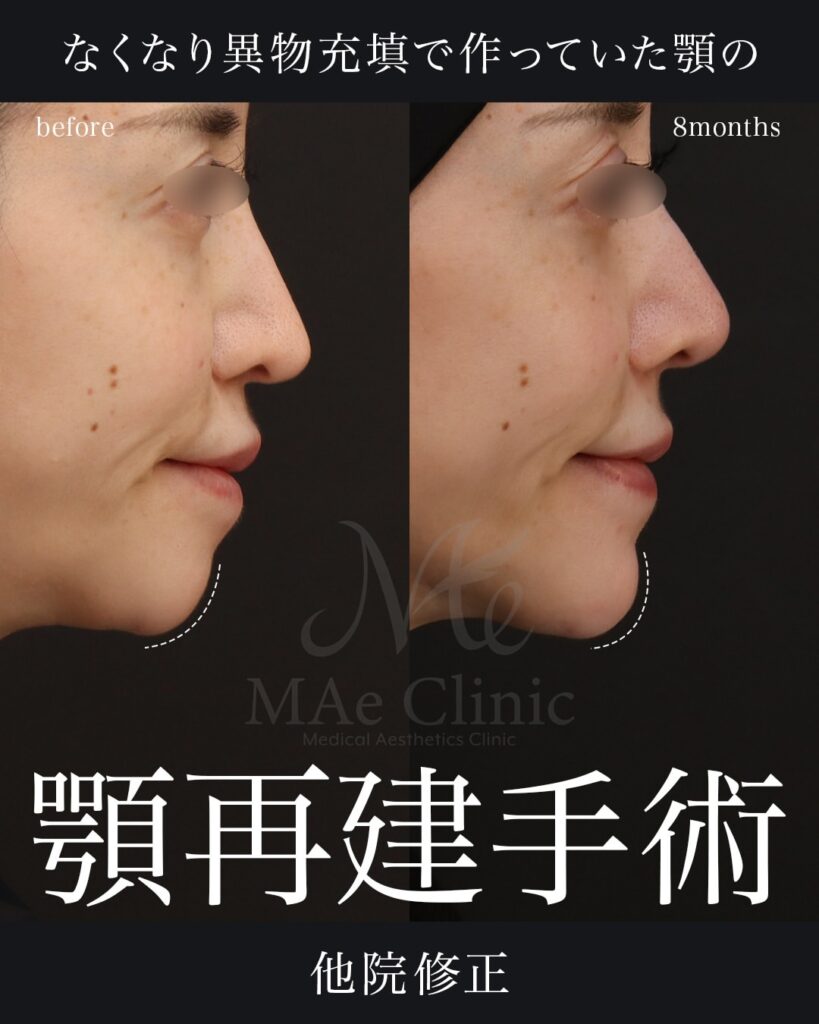

実際の症例紹介

下の症例は、他院でプロテーゼ固定により時間経過とともに鼻先が上がってしまった方の修正例です。

韓国で鼻整形を受けられた際に鼻中隔軟骨が折れており、鼻全体が平面的で立体感に欠ける印象でした。

プロテーゼを除去し、肋軟骨で鼻中隔を再建。さらに鼻背と鼻先に自家軟骨移植を行いました。

施術内容

- 鼻中隔延長(肋軟骨)

- 鼻尖形成

- 鼻尖軟骨移植

- 鼻背細片軟骨移植(隆鼻術)

- 鼻骨骨切り

- 他院プロテーゼ抜去

- 猫貴族手術(肋軟骨)

術後経過:術後1ヶ月

韓国で入っていた高めのプロテーゼを除去し、折れていた鼻中隔を肋軟骨で再建しました。鼻根部をあえて少し低く、鼻の土台を前方へ出すことで、のっぺりした印象が改善し、顔全体に立体感が生まれています。

構造的な支えを再構築したことで、鼻先の方向と高さが安定し、今後も自然なラインを保つことが期待できます。

まとめ

アップノーズは、手術が失敗したというより、構造の設計が間違っていたことによって起こる変化です。

プロテーゼや軟骨の配置、固定の方向を正しく理解していれば、時間が経っても安定した形を保つことができます。

僕が大切にしているのは、「高さを足すこと」ではなく、「支えを整えること」。それが、長く自然に美しさを保つための唯一の方法です。

鼻先が上がってしまった、思っていた形と違う──

そんな方も、まずは構造的な原因を見極めることから始めましょう。形成外科的な再建で、本来あるべきラインと機能を取り戻すことができます。