この記事は 前之園 健太 医師(美容外科医・整形外科専門医) が監修しています。

「埋没法はダウンタイムが短くてすぐに外出できる」

「切らないから、ほとんど腫れないんですよね?」

そう思ってご相談に来られる方はとても多いです。

確かに、埋没法は切開を伴わないため、ダウンタイムが短い傾向があります。ですが、“全く腫れない”というわけではありません。

特に、二重のデザイン(幅の広さ)や、まぶたの厚み、術式の違いによっては、腫れの出方に大きな差が出ます。

また、ネットで検索すると「腫れがほとんどなかった!」という声もあれば、「1週間は人前に出られなかった…」という声もあり、実際のところどうなの?と迷ってしまう方も多いでしょう。

そこで本記事では、美容外科医の立場から──

- どんな要素が腫れに影響するのか?

- デザイン(幅の違い)でどれくらい経過(腫れ)が変わるのか?

- 本当に“バレずにできる”のか?

といった点について、実際の症例写真を交えながら、詳しく解説していきます。

術後1日目〜1ヶ月後の経過を追ったリアルな症例も掲載しているので、

「埋没を検討しているけど、ダウンタイムが不安」という方にとって、きっと参考になるはずです。

埋没法でも腫れる?ダウンタイムを左右する3つのポイント

「埋没法はメスを使わないから、腫れないんですよね?」

カウンセリングでよくいただくご質問のひとつです。

実際、切開法と比べればダウンタイムが短く、回復も早いのが埋没法の大きなメリットです。ただし、「まったく腫れない」「すぐに普段通りの生活に戻れる」といったイメージは、少し誤解を含んでいます。

埋没法にも一定のダウンタイムはあります。そしてその程度には個人差があるだけでなく、手術のデザインや術式の選択によっても大きく変わるのです。

この章ではまず、埋没法のダウンタイムを左右する3つの要素についてお話しします。

① 二重幅のデザイン(広いほど腫れやすい)

もっとも大きな要因の一つが「二重幅の広さ」です。

一般的に、二重幅を広くデザインするほど、術後の腫れやむくみは出やすくなります。

理由は単純で、まぶたの皮膚を大きく持ち上げる分、腫れが出るスペースも広くなるからです。

つまり、同じ術式・同じ医師であっても、「幅狭め」と「幅広め」では、術後の腫れ方やダウンタイムの印象がまったく異なるのです。

② まぶたの厚み・脂肪量

次に関わってくるのが「まぶたの厚み」や「脂肪のつき方」です。

まぶたが薄く、脂肪が少ない方は、術後も腫れが少なく、比較的すっきりと落ち着きやすい傾向があります。逆に、皮膚が厚く脂肪が多いタイプの方は、腫れが強く出る傾向にあります。

とはいえ、「まぶたが厚い=埋没ができない」というわけではありません。

必要に応じて、脱脂を併用する・幅を狭める・ループを増やすといった工夫をすれば、腫れを最小限に抑えながら理想の形に近づけることは可能です。

③ 糸のかけ方・ループ数などの術式の違い

同じ「埋没法」でも、術式によってダウンタイムに違いがあります。

たとえば私がよく用いる裏留め2ループ法は、皮膚に傷をつけずに裏側から糸をかける方法です。

この方法は、見た目に傷が残らず、比較的腫れも少ないのが特徴です。

しかし、より安定感を求めて3ループ以上の多点留めにしたり、結び目の位置を調整したりすると、個人差によっては腫れが強めに出るケースもあります。

患者さんに合った術式を選びながら、仕上がりとダウンタイムのバランスを取ることが大切です。

患者さんによっては「腫れたら失敗」と思われる方もいらっしゃいますが、腫れの有無=手術の良し悪しではありません。

腫れたとしても、それが自然に落ち着き、最終的にご本人に似合う綺麗なラインになっていれば、それが成功です。

次の章からは、実際の症例を使いながら、

✔ どのくらい腫れたのか?

✔ いつからメイクできそうか?

✔ どんな風に落ち着いたか?

を、「幅狭め」「幅広め」「幅中間」の順で詳しく解説していきます。

幅の違いでここまで違う?埋没法のダウンタイムを症例で比較

埋没法のダウンタイムは、腫れの程度や人前に出られるまでの期間など、術後の過ごし方を大きく左右する要素によって変わります。

中でも、患者様のまぶたの厚みや眼球の突出度、皮膚の柔らかさに応じて設計される「二重幅」は、ダウンタイムの印象にも大きく影響します。

ここでは、あくまで“ダウンタイムの傾向”として幅ごとの腫れ方や回復の違いを把握していただくために、以下の3パターン(幅狭め・幅中間・幅広め)の実際の症例をご紹介します。

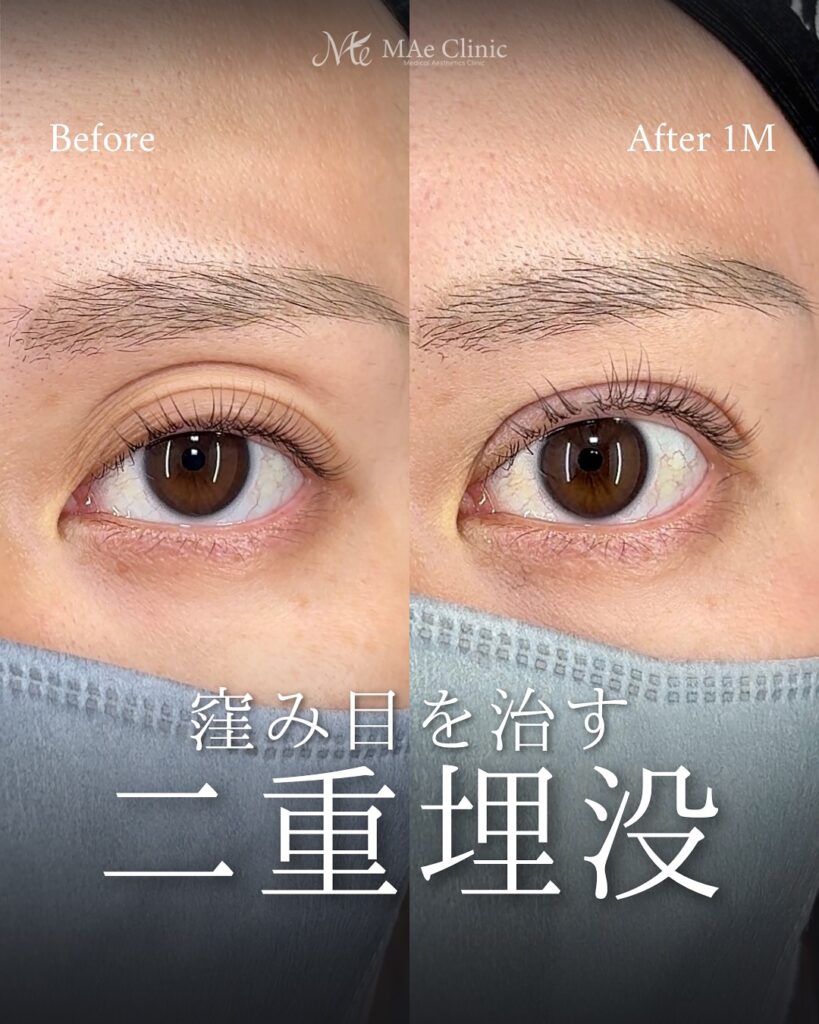

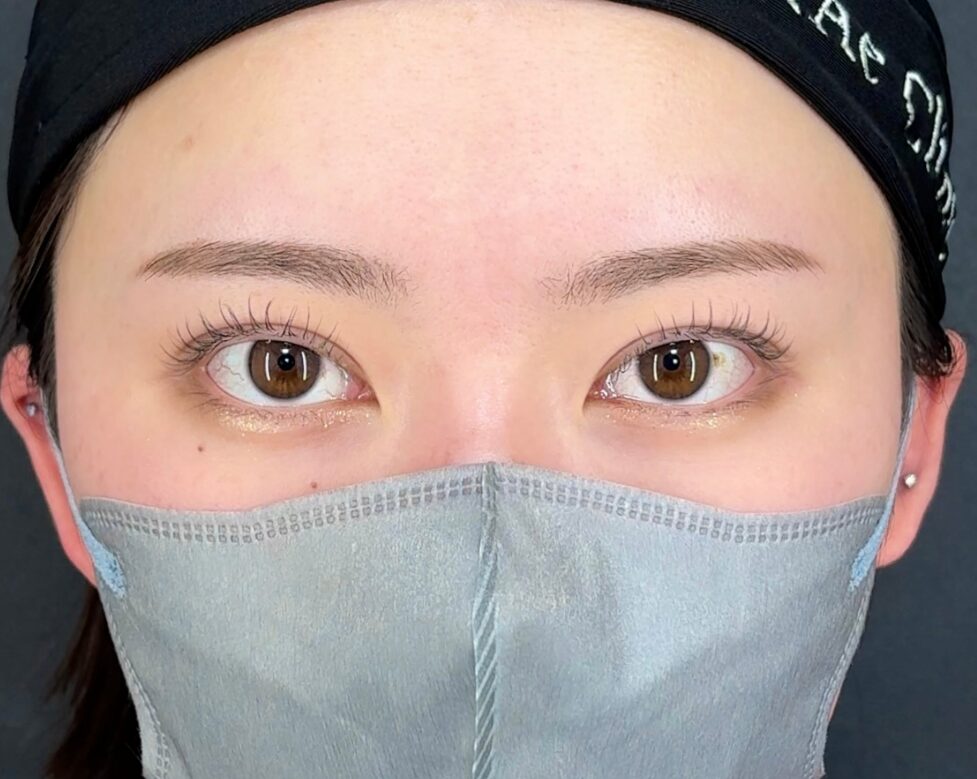

症例①|幅狭め:術前~術後1ヵ月の経過

✔ 経過写真

一重〜奥二重寄りのまぶた

むくみは軽度/赤みほぼなし

メイクで完全にカバー可能なレベル

もともと二重だったような自然さに定着

✔ 医師の所見

このような幅を抑えた設計では、腫れや内出血のリスクは比較的少なく、早期に社会復帰しやすい傾向があります。

ただし、「変化をしっかり感じたい」という方には、物足りなく映ることもあるため、仕上がりとのバランスを見極めた上で幅の設定を行います。

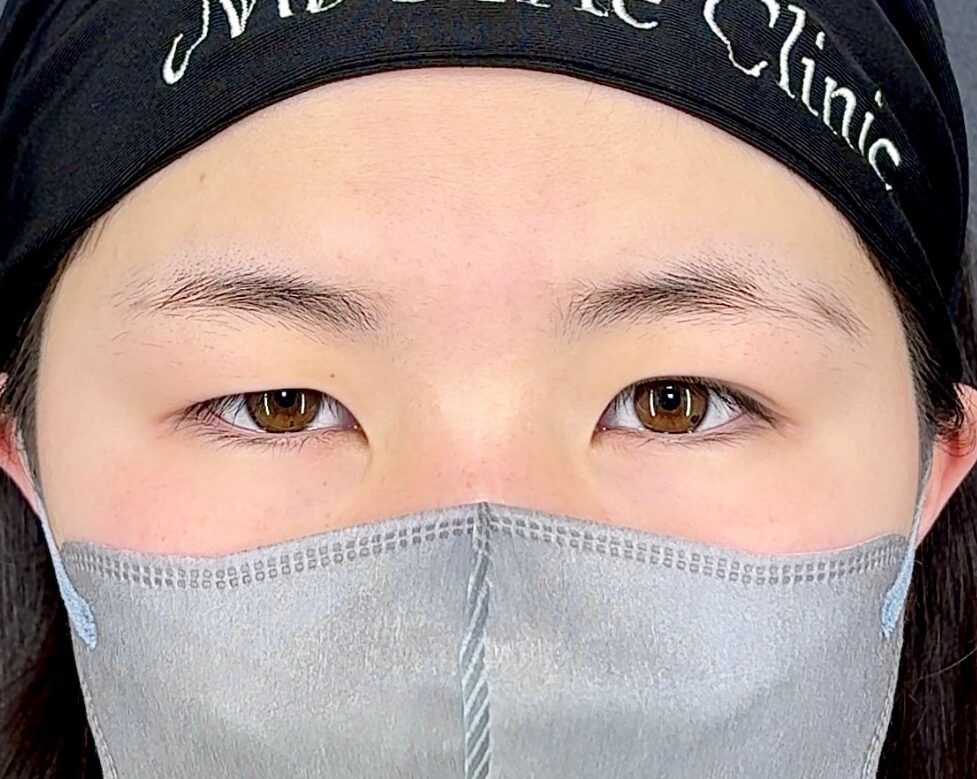

症例②|幅広め:術前~術後1ヵ月の経過

✔ 経過写真

まぶたに厚みあり/もともとは一重気味

腫れ・赤みあり

腫れはやや残るが、ラインはくっきり

腫れが引き、美しく安定したラインに

✔ 医師の所見

幅が広い設計では、どうしても術直後の腫れが強く出やすい傾向にあります。

ただしそれは、「まぶたをどの位置で折り込むか」という設計上、構造的に避けられない部分でもあります。

この症例では、まぶたのボリュームと顔立ちに合った設計ができており、仕上がりの華やかさには非常に満足いただきました。

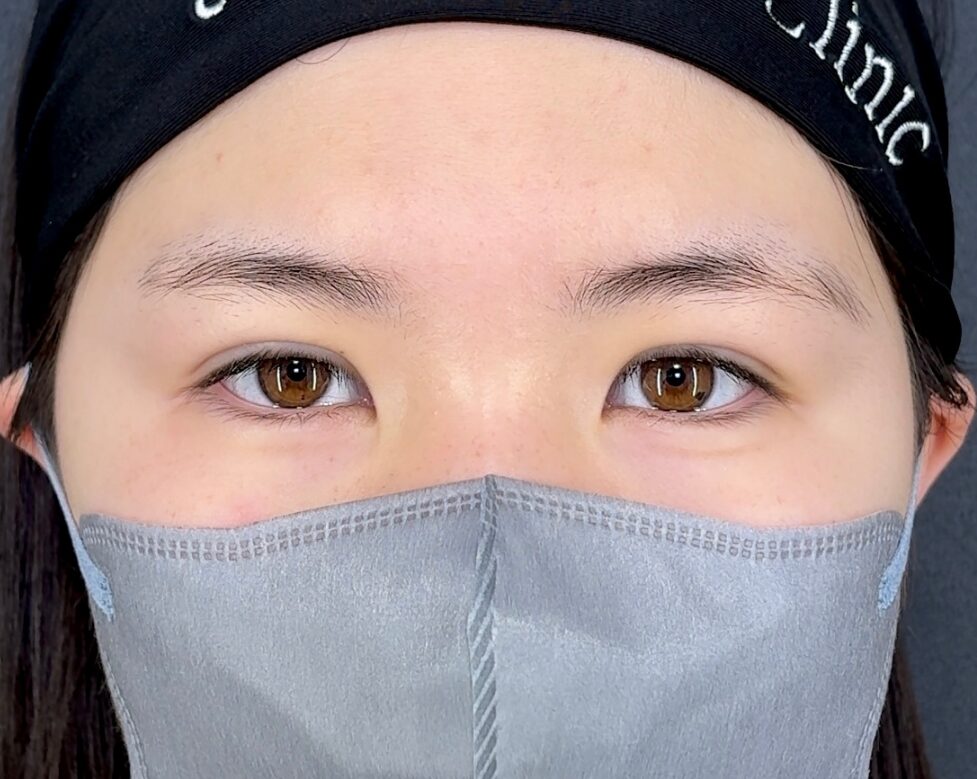

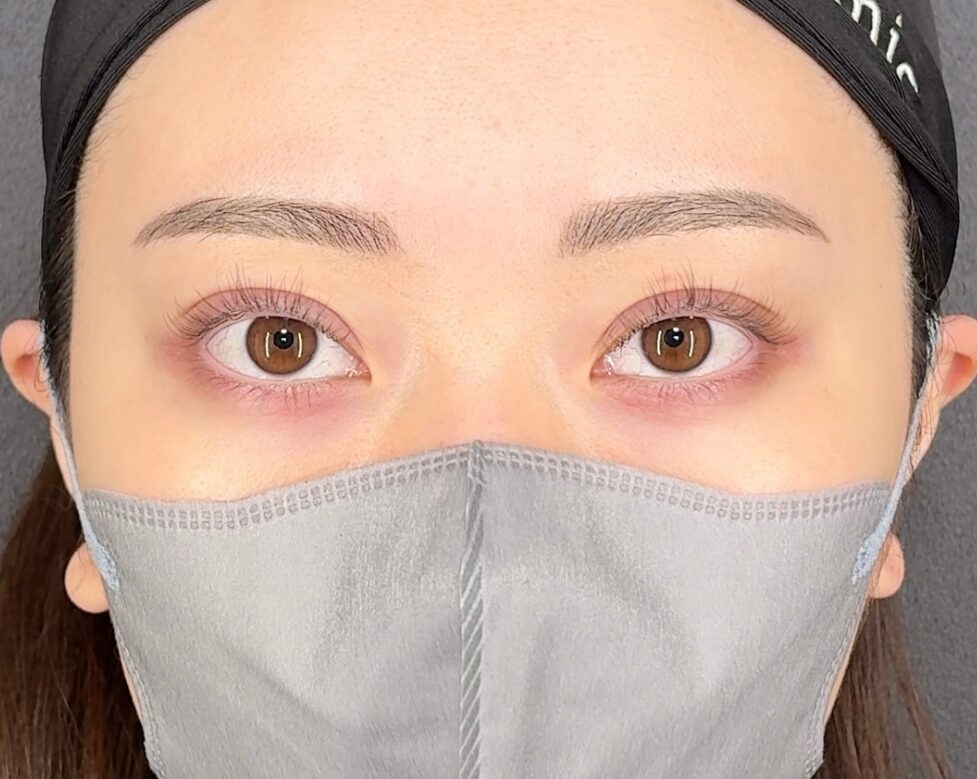

症例③|幅中間:術前~術後1ヵ月の経過

✔ 経過写真

一重に近いまぶた

軽度の腫れと赤みあり

ほぼ完成形/メイクで完全カバー可能

腫れゼロ/非常にナチュラルに定着

✔ 医師の所見

中間のラインといっても、患者様の目の形や骨格によって最適な幅は異なります。

この症例では、直後は腫れが出ましたが、1週間後には落ち着きが見え始め、1か月後には自然なラインに仕上がりました。

デザイン性とダウンタイムのバランスがとれた症例です。

埋没法の術後1週間までの毎日の経過を写真付きで詳しく見たい方は、こちらの記事 埋没法の腫れは何日で引く?ダウンタイム術後1週間の経過を写真でチェック をご覧ください。

幅は“ダウンタイム”で決めるものではありません

医師として大切にしているのは、まぶたの厚み・皮膚の質・骨格とのバランスを見て、「落ち着いたときに最も自然で美しく見える幅」を選ぶこと。

腫れが少ないからこの幅、という決め方は一切していません。

「ダウンタイムが短いデザインを選びたい」は正しい?

埋没法を検討される際、患者さんからよくあるご相談が

「ダウンタイムが短く済むデザインにしたいです」というもの。

お気持ちはよくわかります。

でも、ここでひとつ大切なことをお伝えしたいのは…

“腫れにくい”ことと“理想の目元”は必ずしも一致しないということ。

あくまで最優先は「似合うライン」

当院では、二重幅のデザインを決める際に以下のような点を総合的に見て判断しています。

- 目と眉の距離

- まぶたの厚みや脂肪量

- 目の形や左右差

- 顔全体の骨格バランス

- 希望する仕上がりの雰囲気(ナチュラル・華やか)

つまり、「この人にとっていちばんバランスが良く、自然に見えるライン」が最優先ということ。

それを無視して、「とにかくダウンタイムが短いから」という理由で狭めの幅を選んでしまうと、

・思ったより変化がない

・物足りない仕上がりになる

といった“あとからの後悔”につながるケースもあります。

デザインとダウンタイム、それぞれのバランスを考える

もちろん、術後の予定や仕事の都合を考慮することはとても大切です。

当院ではカウンセリング時にスケジュールも細かくお聞きしながら、無理のない幅設定をご提案しています。

たとえば、

- できるだけ自然で腫れが少ない仕上がり → 幅は狭め寄りに

- ある程度の腫れはOK、しっかり変化が欲しい → 中間〜広めも検討可能

というように、理想と現実のちょうどいい落としどころを見つけていく作業が必要です。

ダウンタイムだけを優先すると、仕上がりの満足度が下がることもあるからです。

あなたに合う二重幅は、あなたの顔のバランスでしか決められません。

焦らず、丁寧に選んでいくことがいちばんの近道です。

まとめ

ここまで、埋没法におけるダウンタイムの実際や、幅ごとの腫れ方の違いについてご紹介してきました。

結論としてお伝えしたいのは、

腫れ方や回復のスピードには個人差があり、デザインによっても変わるということ。

ただし、デザインは“腫れにくさ”ではなく、“あなたに似合うかどうか”で選ぶべきだということです。

術後の腫れはあくまで一時的な反応であり、本当に大切なのは1週間後、1ヶ月後にどんな目元に仕上がるかという“結果”です。

もちろん、仕事や予定との兼ね合いは大切です。

そのうえで、当院では「自然な仕上がり」と「ダウンタイムの過ごしやすさ」を両立できるよう、まぶたの厚み・目の開き・骨格バランスを踏まえたご提案をしています。

腫れの変化を日ごとに詳しく見たい方は、埋没法の腫れは何日で引く?ダウンタイム術後1週間の経過を写真でチェック もぜひ参考にしてください。

「どれくらい腫れる?」「何日休めばいい?」「どんな幅が似合う?」

そんな疑問がある方も、まずはカウンセリングで目元の状態を見せてください。

一人ひとりに合った、無理のないけれど納得できるライン設計を一緒に考えていきましょう。

どうぞお気軽にご相談ください。