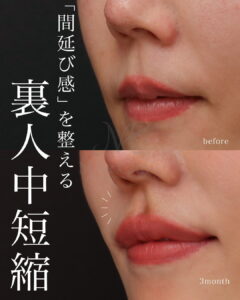

「裏人中短縮」という言葉を、最近SNSなどで見かけるようになった方もいるかもしれません。

これは、僕が開発した“皮膚に傷がつかない人中短縮”の術式で、唇の裏側(粘膜)からアプローチすることで、表面に傷を残さず人中を短くする方法です。

Instagramやカウンセリングでもこの名称でご相談いただくことが増えており、今では「傷の残らない人中短縮=裏人中短縮」として認知されつつあります。

従来の人中短縮(リップリフト)は、鼻の下を切開することで確実に変化を出せる一方で、傷跡が残る・唇の丸みが失われるといった懸念もあります。特にアジア人の肌では、瘢痕が長引くケースも少なくありません。

「裏人中短縮」は、そうしたリスクを避けながらも、笑顔や唇の厚み、Cカールの丸み、鼻柱とのバランスまで含めて、口元全体を“構造から再設計する”手術です。

この記事では、

・従来の人中短縮との違い

・適応となる方の特徴

・Cカールや唇のデザイン変化

・他手術との組み合わせ方

などを、形成外科専門医の視点からわかりやすく解説していきます。

傷跡なく、人中を整えたい方へ──

“見た目だけでなく、構造から整える”という視点でお届けします。

表からの人中短縮だけではない時代へ

「人中短縮」と聞いて、多くの方が思い浮かべるのは鼻の下を皮膚ごと切り取って短くする手術──いわゆる「リップリフト」だと思います。

鼻の穴のすぐ下あたりをカーブ状に切開し、余分な皮膚を除去して縫合することで、人中(鼻の下〜唇の上)を物理的に短縮する手術ですね。

たしかに、効果がはっきり出るという点では非常に優れた手術です。

人中が長く見えることで顔が間延びしている印象になってしまう方にとっては、表からの人中短縮でしっかり長さを詰めることで、顔の中心が引き締まり、若々しい印象になることができます。

しかし一方で、

この表からの人中短縮には明確なリスクや制限もあります。

たとえば、患者さんから実際によく聞くのは次のような悩みです。

- 「鼻の下の傷が思っていたより目立つ」

- 「赤みがずっと引かない、化粧でも隠しきれない」

- 「笑ったとき、鼻の穴が前より見えるようになった」

- 「唇の丸みが消えて、Cカールがなくなった」

- 「なんとなく“いじった感”が出てしまう」

こうしたトラブルや違和感が出る背景には、表の人中短縮が“皮膚を切る”という構造的な操作であることが関係しています。

皮膚を切除すると、その部分の張力や可動域が変わり、唇の動き・表情筋のバランス・唇の厚みに影響が出る場合があるのです。

さらに、アジア人の肌質は瘢痕が目立ちやすいため、欧米人のようなきれいな白い線の傷になりにくいこともあります。

ただし、ここで誤解してほしくないのは、

表からの人中短縮=悪い手術、というわけではないということです。

構造的に「皮膚そのものが余っている」ケースでは、粘膜側からの調整だけでは変化が乏しく、表から切開する方法が適している症例もたしかに存在します。

また、より劇的な短縮を希望される方には、表の方が即効性という意味では適しているかもしれません。

僕自身も、カウンセリングでは「どのアプローチがベストか?」を見極めた上で、表と裏、両方の可能性を提示したうえで設計しています。

大切なのは、

✔ 「どれだけ短くしたいか」

✔ 「どんな唇や笑顔にしたいか」

✔ 「傷はどこまで許容できるか」

✔ 「ほかの手術との兼ね合いはあるか」

といった複数の要素を総合的に考えることです。

そしてその中で、「切らずにできるならそれがいい」と思う方にとって、裏人中短縮という選択肢が登場したというわけです。

裏人中短縮とは?手術の概要と構造的アプローチ

裏人中短縮(正式名称:皮膚に傷のつかない人中短縮)は、

「人中を短くしたいけれど、傷跡は絶対に残したくない」

というニーズに応えるために、僕が構造的に設計した独自の術式です。

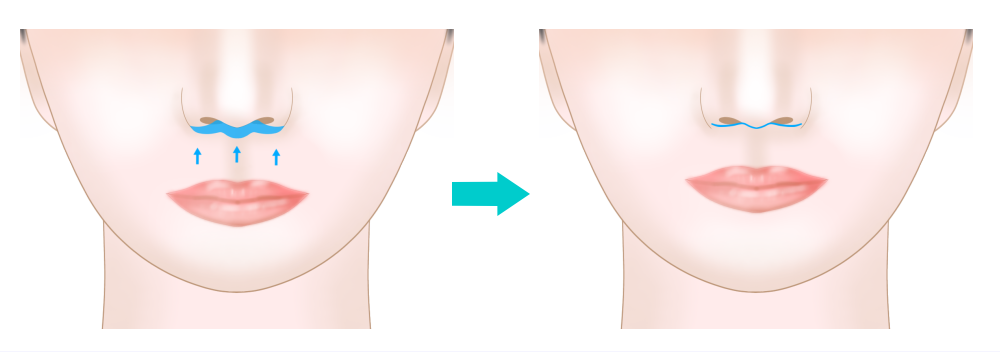

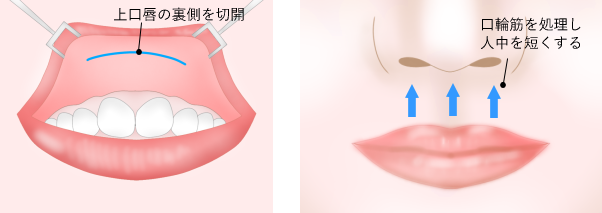

この手術の最大の特徴は、皮膚を一切切開せず、上唇の裏側(口腔内粘膜)からアプローチするという点。

つまり、表に傷が出ない──それがこの術式の出発点であり、本質です。

粘膜の裏側から“構造を動かす”手術

裏人中短縮は、従来の人中短縮術のように皮膚を切って物理的に長さを詰めるのではなく、内部構造を再配置することで人中を短く見せる手術です。

具体的には、上唇の裏側(口腔内)を切開し、筋肉・脂肪などの軟部組織を処理し、上方へ引き上げて縫合固定します。

この一連の操作によって、人中を構造的に縮めることが可能になります。

つまりこの手術は、注入や糸リフトのような「一時的な変化」ではなく、外科的に組織を切除・再配置することで、半永久的な変化をもたらすものです。

皮膚は一切切っていないため、表面に傷は残りません。

(※細かく言えば、口の中には傷がありますが、日常生活では全く見えません。)

さらに、内部の処理だけでも人中を20~30%短縮することが可能です。

効果はマイルドに見えて、実はかなり実感がある手術です。

“唇のデザイン手術”としての意義

裏人中短縮は単に「人中を短くする」ためだけの手術ではありません。

僕自身はこの術式を、唇・人中・鼻柱の構造バランスを再設計する“顔の中心構築術”の一部と考えています。

特に意識しているのは、次の3つの要素です。

✅ Cカールの形成

Cカールとは、上唇の上縁に生まれる自然なカーブのこと。

リップリフトではこのカールが潰れてしまうリスクがありますが、裏人中短縮では筋層を再配置することで、Cカールのカーブを強調したり、再構築することが可能です。

✅ 唇の厚み・立ち上がりの調整

口輪筋をコントロールすることで、唇の立体感や前方へのボリューム感も同時に調整できます。

ヒアルロン酸では出せない、構造的な“ふっくら感”が得られます。

✅ 人中の縦ラインの強調

筋層を絞るように配置することで、人中のくびれ感や立体ラインを演出できます。

唇と鼻柱の“つながり”が自然に見えるような調整が可能です。

メリットとデメリット

メリット

✔ 皮膚表面に傷跡が一切残らない

✔ 内部構造の処理によって、Cカールリップが作れる

✔ 組織を切除する外科手術なので、半永久的な効果

デメリット・注意点

⚠ 皮膚のたるみが強い方には適応外の場合がある

⚠ 神経や血管が多いエリアのため、マイクロサージャリー(顕微鏡手術)レベルの繊細な技術が必要

⚠ 適切に手術できる医師が非常に限られている

猫手術や鼻整形との組み合わせで完成度を高める

裏人中短縮は、皮膚を切らずに人中の印象を整える単独手術としても効果的です。

しかし実際の診療では、裏人中短縮“だけ”で完璧なバランスがとれるケースばかりではありません。

なぜなら、人中・唇・鼻柱はすべてが一体の構造として成り立っており、周囲の骨格や軟部組織の状態によって仕上がりが左右されるからです。

より完成度を高めたい場合や、構造的に不足があるケースでは、猫手術や鼻整形といった施術を組み合わせることで、裏人中短縮のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

裏人中短縮だけでは補えない「構造的な不足」

裏人中短縮では、唇の裏側から筋肉や粘膜層を引き上げて固定することで、

人中の長さの見え方を整えると同時に、唇の厚みや丸みもある程度コントロールできます。

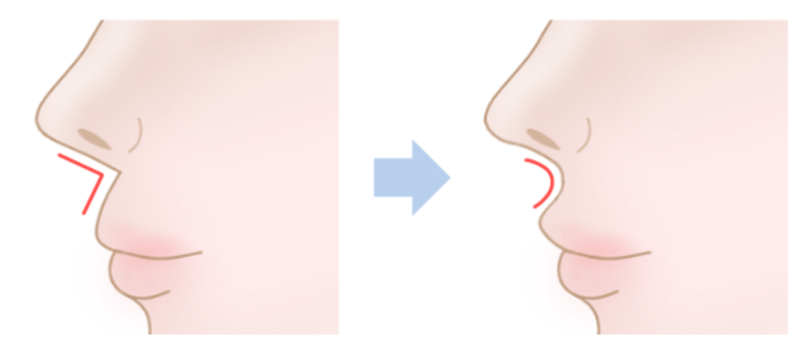

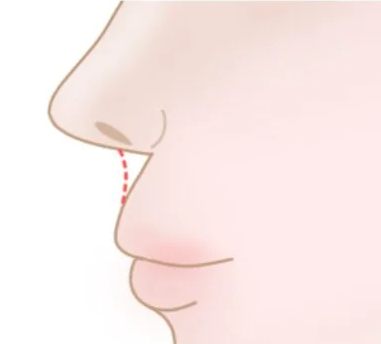

ただし中には、鼻の付け根(鼻柱の下端~人中上部)が奥まっていて、構造的に前方へのボリュームが足りないタイプの方もいます。

このようなケースでは、唇の裏側から引き上げてもCカールがきれいに出にくく、上唇が垂直方向に立ち上がるだけになってしまうことがあります。

つまり、引き上げるだけではカーブが成立しない構造的背景がある場合には、外側からの補強も必要になるのです。

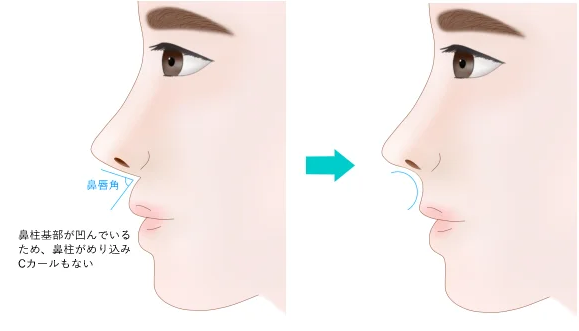

猫手術は“土台に厚みを出す”施術

そうしたときに有効なのが、猫手術(鼻柱基部への軟骨移植)です。

この手術では、鼻の下のくぼみにあたる部分(鼻柱基部)に軟骨を移植し、前方方向への厚みを出すことで、

裏人中短縮で引き上げた唇のラインが、より自然に立体的に見えるようになります。

特に有効なのが以下のような変化です。

- 唇の“出だし”部分に奥行きが生まれ、Cカールの丸みがきれいに出る

- 唇全体が立体的に前方へふくらむため、ヒアルロン酸に頼らず自然な厚みが出せる

- 人中のくびれと唇の上縁がなめらかにつながる

猫手術は単独でも使用される施術ですが、裏人中短縮との併用によって、唇の輪郭・厚み・丸みの調整が格段にやりやすくなるのです。

“内側から引き上げる操作”と“外側から押し出す操作”が同時に入ることで、構造的に非常に安定した仕上がりになります。

鼻整形との連携で“顔の中心軸”をデザインする

さらに、鼻柱下降や鼻中隔延長などの鼻整形手術と連携させることで、顔の中央ラインを土台から再構築することが可能です。

- 鼻中隔延長:鼻先の高さや角度を調整し、人中と唇の起点とのバランスを整える

- 鼻柱下降:鼻の付け根に垂直方向のボリュームを加えることで、人中との接続がより自然に

- 裏人中短縮:唇の可動・丸み・印象をコントロールして、口元全体を再設計

これらを組み合わせることで、「鼻先→人中→唇→顎」までが連続したひとつの構造としてつながるようになり、

整形感のない、ナチュラルで上品な仕上がりに近づけることができます。

部分手術ではなく“設計”という考え方

僕が手術をするうえで常に意識しているのは、「顔をパーツで見るのではなく、構造で見る」ということです。

たとえば裏人中短縮ひとつとっても、その効果を最大限に活かすには、

- 鼻の位置と高さ

- 鼻柱と人中の角度

- 上唇の厚みと前方への丸み

- Cカールの入り方

- 顎や中顔面とのバランス

といった複数の構造的要素を同時に見て判断する必要があります。

そのうえで、必要に応じて猫手術や鼻整形を組み合わせることで、裏人中短縮は単なる“切らない手術”ではなく、顔の中心を再構築するための中核的な術式になり得るのです。

症例紹介:裏人中短縮+複合施術による立体デザイン

ここからは、実際に行った裏人中短縮の症例をご紹介します。

今回は、単独手術の例に加え、猫手術や鼻整形と組み合わせてデザインした複合手術の症例も含めて解説します。

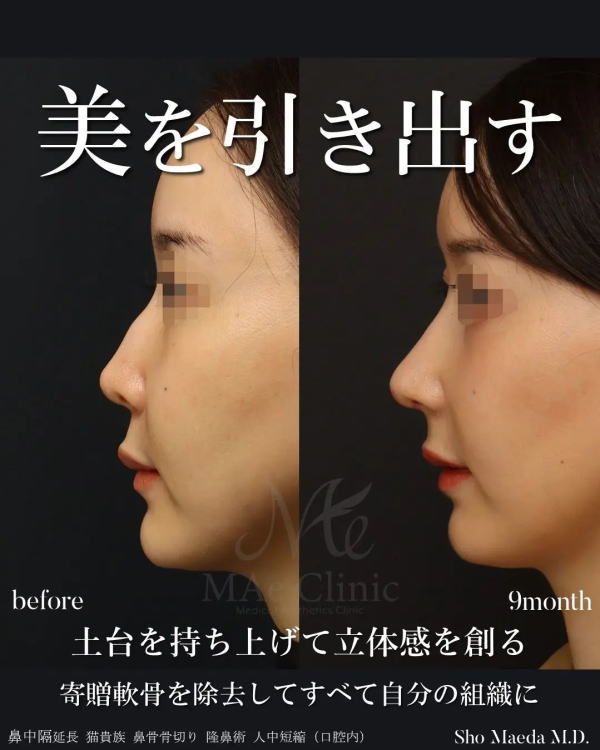

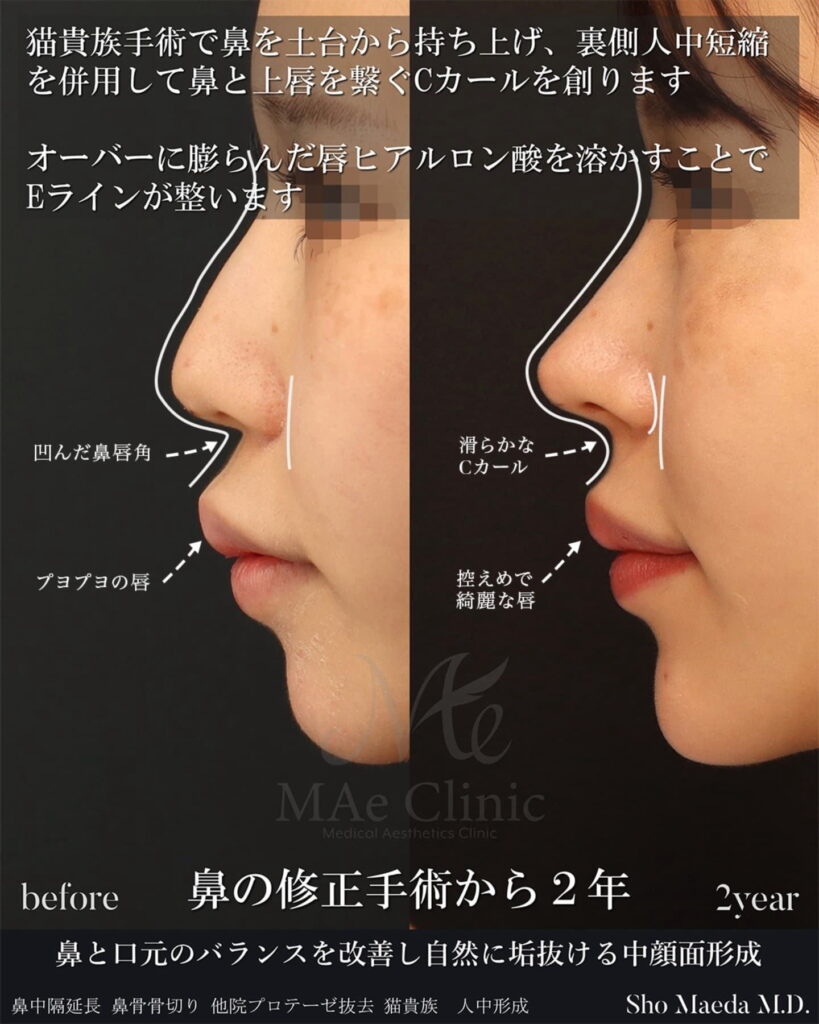

症例①|裏人中短縮+フル鼻整形+猫貴族手術で、埋もれた中顔面を再構築

術後経過:9ヶ月

施術内容:鼻中隔延長、鼻尖形成、梨状口縁細片軟骨移植(猫貴族手術)、隆鼻、鼻柱下降、鼻骨骨切り、裏人中短縮(口腔内アプローチ)※すべて肋軟骨使用

もともと他院で寄贈肋軟骨と耳軟骨による延長術を受けていた方でしたが、

・人中が長く見える

・鼻先の立体感が物足りない

・鼻筋が不自然に凹んで見える

・中顔面が平坦で埋もれた印象

といったお悩みで来院されました。

診察では、鼻単体だけでなく「顔全体での立体バランスの崩れ」が原因と判断。

そこで、2回に分けて“顔の中心構造”そのものを再設計しました。

設計ポイント

- 裏人中短縮(口腔内切開)で、皮膚を切らずに人中を20%前後短縮。Cカールの美しさも同時に設計。

- 猫貴族手術で、鼻柱基部と鼻翼基部の凹みに軟骨を移植し、鼻の土台を持ち上げる。

- 鼻中隔延長+鼻柱下降で、鼻先と人中の連続性を強化。

- 鼻筋は最後に決定し、鼻先〜眉間までのラインがなめらかにつながるよう調整。

術後の変化(9ヶ月時点)

- 鼻を高くしすぎることなく、顔の立体感だけを強調

- 人中が目立たなくなり、中顔面が引き締まった印象に

- 鼻先・鼻柱・唇の接続ラインがなめらかになり、Cカールも明瞭

- 自家肋軟骨のみで再構築

この症例では、「鼻を高く」「人中を短く」といった単純な要望に対して、

“目立たせずに整える”という構造設計の力がいかに印象に影響するかを如実に表しています。

整形は単なる“高さの足し算”ではなく、

どこを削り、どこを持ち上げ、どこでつなげるか──

その総合設計によって、「やりすぎず、でも確実に美しくなる」結果を導き出すことができるのです。

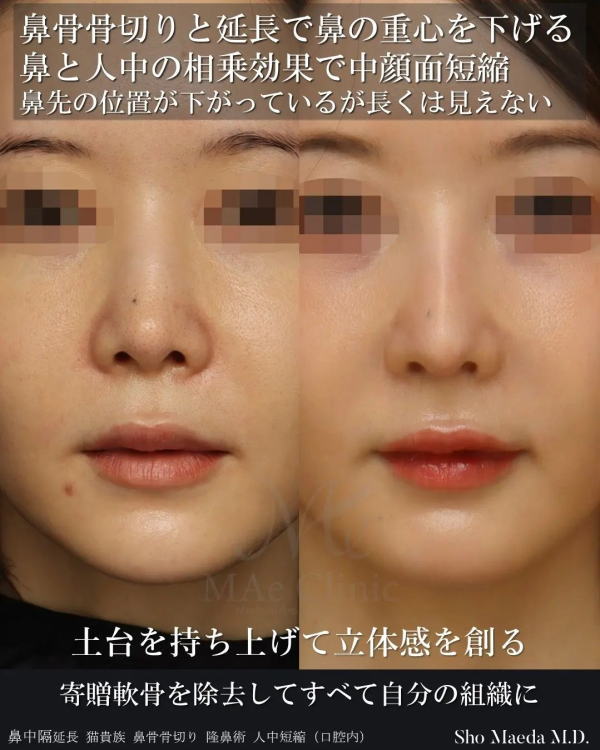

症例②|裏人中短縮+フル鼻整形+猫貴族手術で中顔面の立体感を再構築

術後経過: 2年

施術内容:鼻中隔延長、鼻尖形成、猫貴族手術、鼻骨骨切りプロテーゼ抜去 2年

裏人中短縮 半年

設計ポイント

この方は以前に猫貴族手術+フル鼻整形を受けており、中顔面の土台はすでに再構築されていました。今回はそこに裏人中短縮を追加することで、顔の中心から唇へのラインに自然な丸みと立体感を与える設計です。

皮膚に傷を残さず、人中の短縮と唇のカーブの再構築を同時に行う“構造設計の最終仕上げ”ともいえる施術でした。

術後の変化(2年時点)

・中顔面に奥行きが出て、顔の平坦さが消失

・鼻〜人中〜唇のラインが自然に連続し、美しいS字カーブを形成

・表情の中で唇の丸み・歯の見え方・人中のくびれが違和感なく調和

また、この方自身も唇のヒアルロン酸除去やスキンケア、体重管理などにしっかり取り組まれ、初診から約3年の積み重ねがこの結果につながっています。

猫貴族手術・鼻中隔延長・鼻骨骨切りから2年の長期経過を経て、

皮膚を切らない人中短縮術(裏人中短縮)を併用することで、

中顔面を中心としたトータルバランスが完成しました。

鼻・唇・人中をパーツとしてではなく、「ひとつながりの構造」として捉えることで、

不自然さのない、奥行きと丸みを兼ね備えた中心ラインが完成しています。

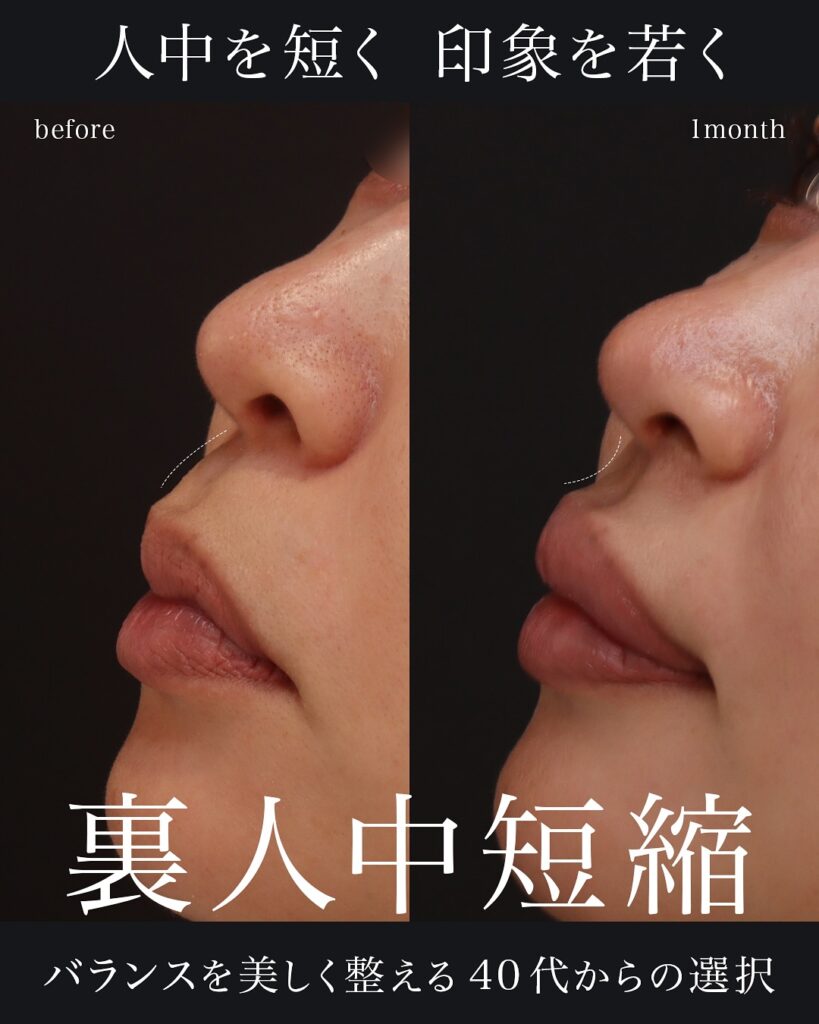

症例③|鼻整形なしでもここまで変わる|裏人中短縮+人中厚み調整3D

術後経過:術後1ヶ月(腫れの残る時期ですが、変化は明らか)

施術内容:裏側人中短縮(傷の見えない人中短縮)、人中厚み調整3D

設計ポイント

「人中を短くしたいけれど、傷跡は残したくない」──そんなご要望に対して、外から傷が一切見えない“裏人中短縮”を選択。

さらに、人中に厚みがあることで顔全体が重たく見えていた印象を、立体的な厚み調整(3D)によって軽やかに。

皮膚・筋肉・骨格の構造を総合的に診断し、その方にとって自然かつ無理のない範囲での調整を行いました。

術後の変化(1ヶ月時点)

まだ腫れの影響はあるものの、人中の間延び感は明確に改善し、口元がすっきりと整った印象に。

正面・横顔ともに軽さが出て、唇の立体感が引き立ち、全体のバランスも向上しています。

鼻には一切手を加えていませんが、「口元だけでここまで変わる」という好例です。

人中短縮=ただ短くすればいい手術ではありません。

鼻・唇・表情筋の動きすべてに関わる繊細なエリアだからこそ、

- 解剖学への深い理解

- 構造バランスに合わせた個別設計

- ミリ単位での調整力

が必要です。

「傷を残さずにナチュラルに変わりたい」──

そんな方にこそ、“裏人中短縮+人中厚み調整3D”という選択肢をおすすめします。

裏人中短縮を成功させるために大切なこと

裏人中短縮は、「傷を見せない」「ナチュラルに整える」ことを両立できる選択肢として注目されていますが、すべての人に万能な手術ではありません。

成功の鍵は、構造を見極めたうえでの“適切な設計”にあります。

皮膚の厚み・筋肉・脂肪の状態を診る

表面から見て「人中が長く見える」場合でも、原因は人それぞれです。

たとえば、

- 皮膚が厚くてめくれにくい人

- 筋肉のボリュームが強く、笑うと唇がめくれる人

- 骨格的に人中が長く見えてしまう人

このように、「長さ」だけでなく「厚み」や「立体構造」も加味して手術を設計する必要があります。

単なる“短縮”ではなく“調整”

人中短縮という言葉から、皮膚を切って距離を縮めるイメージを持たれがちですが、

裏人中短縮では「皮膚の表面を傷つけず、内部の構造を調整する」という考え方がベースにあります。

「何mm短くするか」ではなく、顔全体に対してどう見えるかという視点で設計することで、

自然で美しい変化を作ることができます。

唇や鼻とのバランス

人中は、鼻・唇・口元すべてとつながるパーツです。

そのため、人中だけで整えようとするとかえってアンバランスになることもあります。

たとえば──

・人中を短くしたら、上唇が巻き込んで薄く見えるようになった

・笑ったときに歯茎が出やすくなった

・鼻の穴が正面から見えやすくなった

こうした変化を防ぐには、鼻柱の高さや唇の厚み、猫手術などとの組み合わせも含めた総合的な設計が重要になります。

まとめ|“切らずに整える”という選択を、あなたの口元に。

人中短縮は、「顔の印象を変える」だけでなく、「口元の機能」にも深く関わる繊細な手術です。

そのなかで、“裏人中短縮”という術式は、傷跡を残さず、構造を内側から整えるという点で、これまでにない選択肢を提供しています。

さらに、厚みや立体感まで調整する3Dアプローチにより、単に「短く見せる」だけでなく、自然で洗練された口元へと導くことができます。

もちろん、単独手術では補いきれないケースでは、猫手術や鼻整形との組み合わせによる“構造からの設計”が必要になることもあります。

重要なのは、

見た目の数字や流行ではなく、

自分の顔の構造に合った“正解”を見つけることです。

僕は、見た目だけでなく、動きや機能も含めて「その人に合った自然なバランス」を大切にしています。

どこを整えたらいいか迷っている方も、まずは一度ご相談ください。

一緒に、あなたにとって無理のない、自然な変化を考えていければと思います。