「鼻整形って、何年かおきにメンテナンスが必要なの?」

これはカウンセリングでもよくいただく質問のひとつです。 結論から言えば、鼻整形=定期的な再手術が必須というわけではありません。ただし、「どんな手術を受けたのか」によって、将来的に注意すべき点は大きく異なります。

この記事では、美容外科・形成外科専門医の僕が、鼻整形後にメンテナンスが必要になるケース・ならないケースを、異物(人工物)・自家組織という視点でわかりやすく解説します。

鼻整形のメンテナンスは必要?それとも不要?

まず前提としてお伝えしたいのは、鼻整形を受けたからといって、すべての人が将来再手術を必要とするわけではないということです。

ただし、手術法によっては年単位での経過観察が望ましいケースや、10年以上経過した後に不具合が生じる可能性もあります。

鼻整形の術式は大きく以下の2つに分けられます。

- 異物(人工物)を使用した手術

- 例:シリコンプロテーゼ、ゴアテックス、PCLメッシュなど

- 自家組織を使用した手術

- 例:耳介軟骨、肋軟骨、鼻中隔軟骨など

この「異物 or 自家組織」によって、経年劣化の内容やメンテナンスの必要性が大きく変わるのです。

異物を使った鼻整形の場合

プロテーゼ挿入の長期的なリスク

鼻筋を高くするためのL型・I型プロテーゼなど、シリコン素材を用いた隆鼻術は、日本でも長年スタンダードな方法として多くのクリニックで行われてきました。

ただし、異物である以上、身体は“異物反応”を起こし続けます。

この異物反応は、初期のうちは無症状であっても、数年〜十数年経つと以下のような問題を引き起こすことがあります。

- 石灰化(プロテーゼの周囲にカルシウムが沈着して硬くなる)

- 拘縮・変形(皮膚に押し出されるようにズレたり曲がったりする)

- 皮膚の菲薄化・赤み(特に鼻先への圧が強いL型で起こりやすい)

プロテーゼのトラブルは、見た目の問題だけでなく、皮膚の壊死や感染といった重篤な状態を招くこともあります。

ゴアテックスなど「馴染みやすい異物」の落とし穴

ゴアテックスやPCLメッシュといった異物は、柔らかくて馴染みやすいと言われる反面、癒着が強すぎて将来の摘出が非常に困難になるという特徴があります。

そのため、10年後・20年後の体調変化やライフステージの変化(妊娠、加齢、病気など)を考慮すると、「メンテナンスフリーとは言えない」素材だと僕は考えています。

自家組織を使った鼻整形の場合

自家組織は“長期的な安定性と安心感”をもたらす素材

耳介軟骨や肋軟骨など、自分の身体から採取した軟骨を使った鼻整形では、異物反応や拒絶反応のリスクがほぼなく、非常に自然で安定した仕上がりが得られます。

また、自家組織は体の一部としてしっかり血流と馴染み、時間とともに違和感がなくなっていくという特性があります。

特に近年は、肋軟骨を使った構造的な鼻整形が注目されており、

- 長期間の使用に耐えうる支持力

- 美しい形を支える設計の自由度

- 再手術リスクの低さ

といった点で、多くの患者さんに選ばれています。

軟骨ごとの特徴と適応

- 耳介軟骨: 柔らかく湾曲しているが、量が少ないため補助的な使用に向く

- 肋軟骨: ボリュームがあり、自由なデザインが可能。ワーピング(反り返り)を防ぐには加工技術が重要

- 鼻中隔軟骨: 中心支持に適し、安定性が高い。ただし採取量には限界がある

これらの素材はどれも、異物のように“いつか交換しないといけない”というリスクをほぼ持たないため、長く安心して過ごせる点が大きなメリットです。

メンテナンスが必要になるのはこんなとき

鼻整形は「基本的には再手術を前提としない」治療ですが、すべての人が一生ノーメンテナンスで済むとは限りません。

以下のようなケースでは、専門医による診察や再調整をおすすめしています。

異物反応による変化が現れたとき

- 鼻が赤くなってきた、皮膚が薄くなった

- プロテーゼが浮いてきた・ずれてきた感覚がある

- 痛み・熱感・膿などの炎症症状

これらは、シリコンやゴアテックスといった異物が長年体内にあることで起きる反応です。

特に10年以上前のプロテーゼやL型タイプを使用している方は、予防的なチェックが有効です。

鼻の形に変化が出てきたとき

- 鼻先が下がってきた・広がってきた

- 鼻筋のラインがぼやけてきた

- 以前と比べて鼻の左右差が気になるようになった

これらは加齢による皮膚のゆるみや、軟骨の癖の変化によるものが多いです。

自家組織で手術していても、顔全体の老化とのバランスで微調整が必要になることもあります。

呼吸がしにくくなった・違和感が出たとき

- 鼻呼吸がしづらい

- 詰まる感じが続く

- 音が鳴るような感覚がある

これらの症状は、鼻中隔や軟骨の変位、瘢痕による癒着などが関係していることがあります。

構造面に問題がある場合、見た目を変えずに内側だけ調整する処置も可能です。

「見た目が崩れたら再手術」ではなく、“違和感や不調があったら、まず診てもらう”というスタンスが大切です。

早めに対処すれば、最小限の手技で済むことも多く、長く快適に過ごしていただけます。

実際の症例

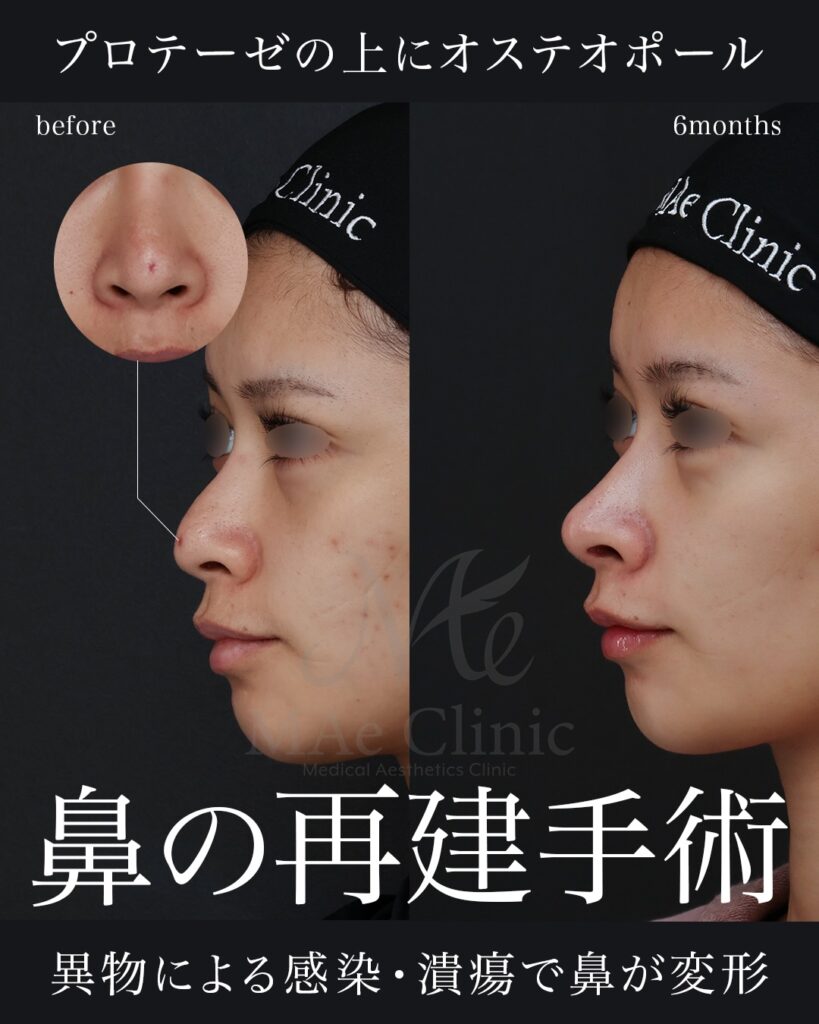

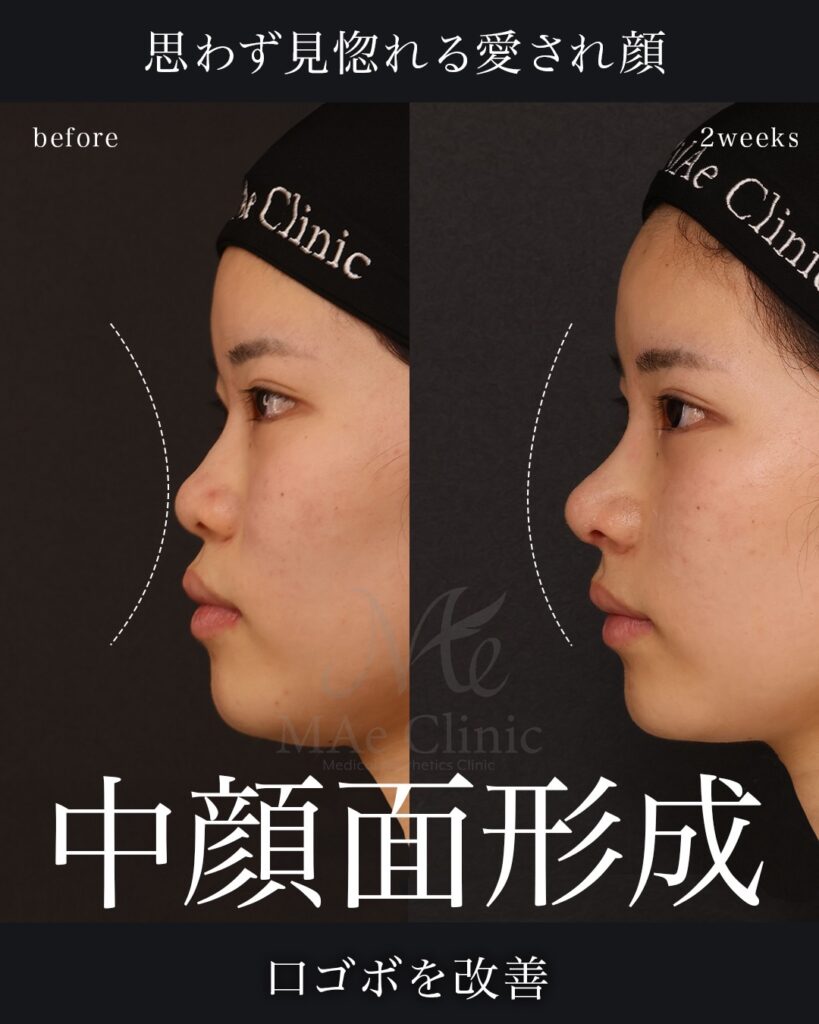

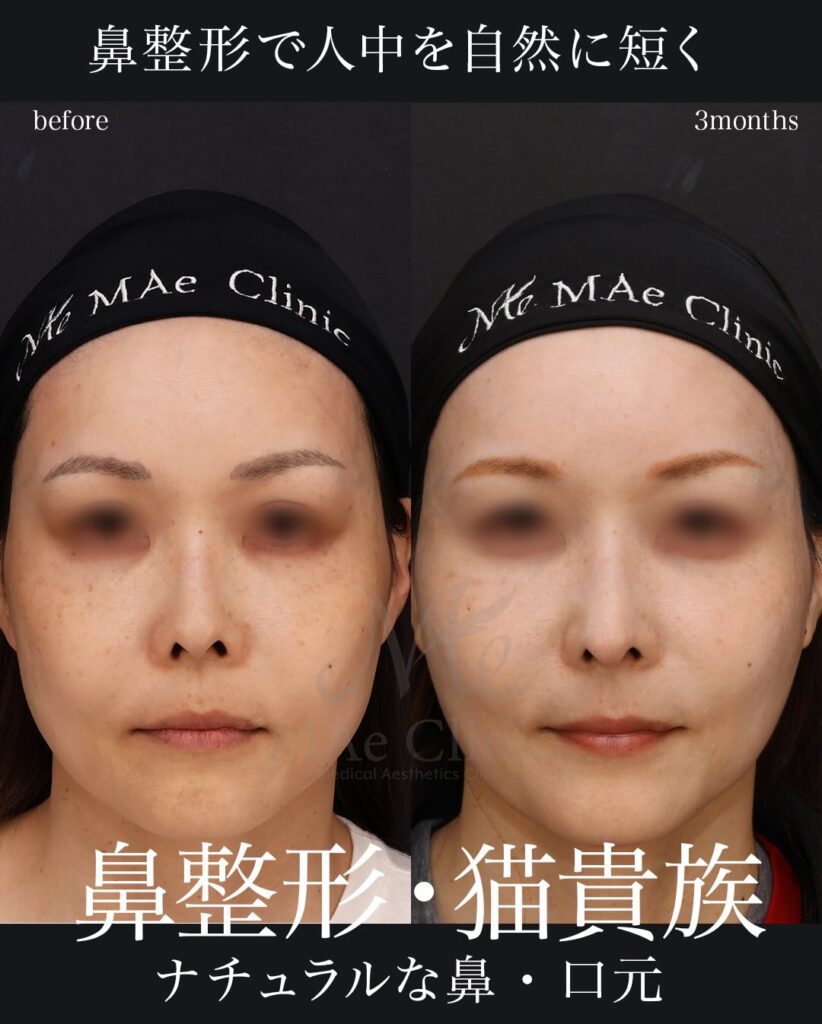

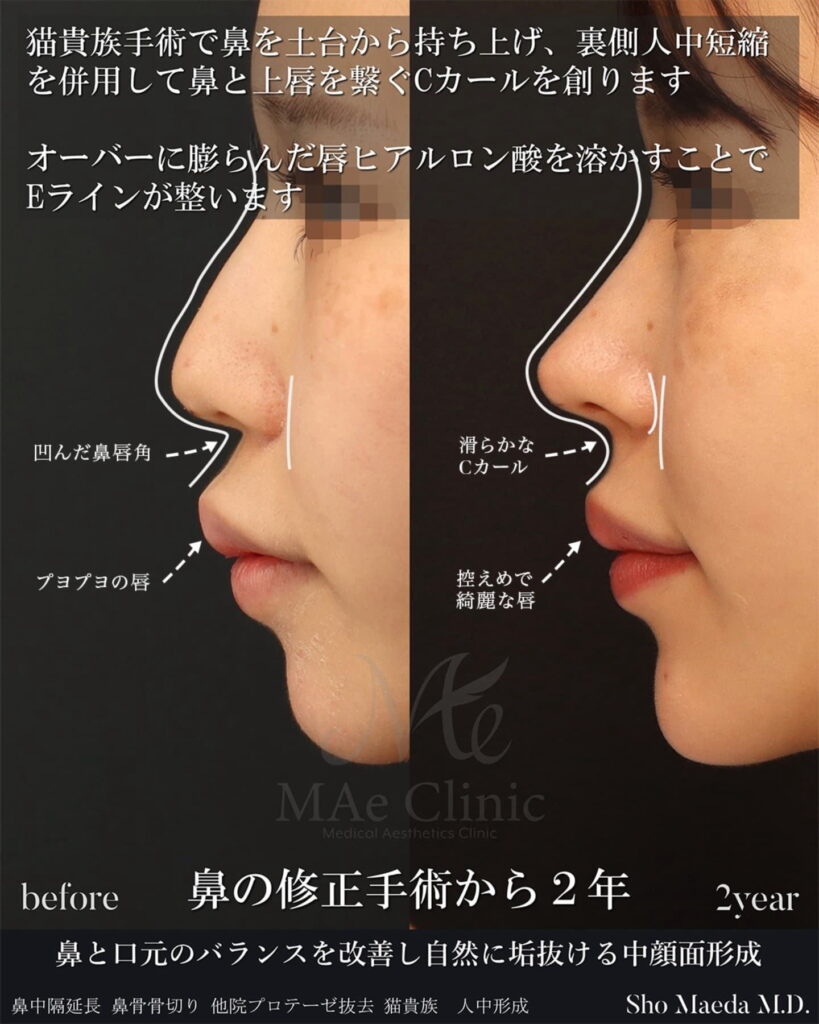

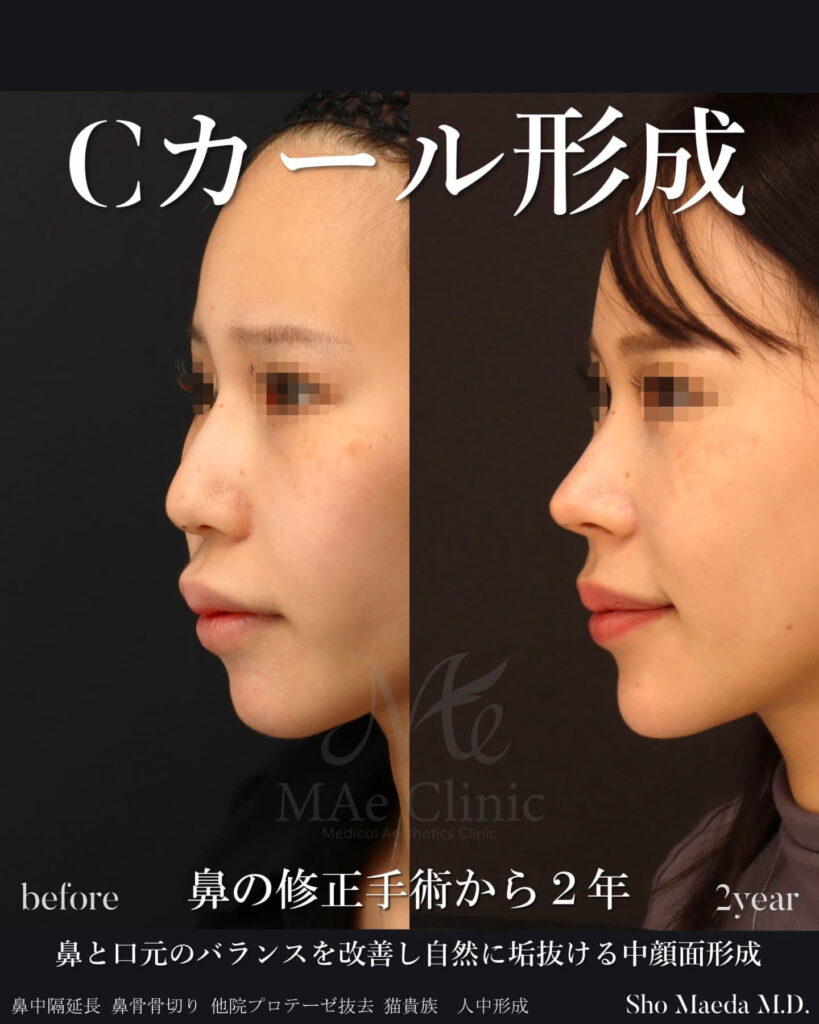

症例①:プロテーゼ抜去+構造再建から2年後の自然な経過

他院で挿入されたプロテーゼによる不自然さや違和感に悩まれていた患者さまに対し、当院でプロテーゼの抜去と自家組織による構造的な再建術を行いました。

【施術内容】

- 鼻中隔延長

- 鼻尖形成

- 鼻骨骨切り

- 鼻背プロテーゼ抜去

- 猫貴族手術(鼻柱基部+鼻翼基部軟骨移植)

(以上、術後2年経過) - 裏人中短縮

(術後半年経過)

この症例は、中顔面全体のバランスを構造レベルで整えることで、より洗練された自然な印象を実現したケースです。

術後2年が経過した現在も、

- 鼻のラインや高さは安定し、

- 皮膚の質感や動きも非常に自然、

- 表情に違和感もまったくありません。

さらに、半年後に併用した裏人中短縮術(傷を残さない人中形成)によって、鼻〜口元〜顎先にかけての「美の軸」が整い、顔全体の完成度がさらに高まりました。

異物に頼らず、自家組織で土台から再建することで、“自然で長く続く美しさ”をつくることができる──そのことを証明するような長期経過症例です。

症例②:機能障害を伴う鼻を再建し、2年後も美しく自然な仕上がり

他院で7回もの鼻整形を受けていた患者さま。

度重なる手術の影響で鼻柱が瘢痕と癒着に巻き込まれ、鼻孔が潰れたような状態に。

見た目の違和感に加えて、「鼻で息ができない」という深刻な機能障害(鼻閉)も抱えていました。

【施術内容】

- 鼻中隔延長(肋軟骨)

- 鼻尖形成

- 鼻尖軟骨移植

- 鼻柱下降

- 鼻孔縁形成術

- 修正手術(鼻閉感改善)

(術後2年経過)

このような状態では、単なる“整える”という美容整形の範囲では対応できません。

今回は「再建外科」の視点で、潰れた鼻柱を肋軟骨で再構築し、機能と形を両立するフルオーダーの手術設計を行いました。

癒着や硬化した皮膚にも配慮し、張力を分散させるデザインで再癒着を防止。

鼻孔縁や鼻先の自然なカーブも回復させ、見た目も機能も“本来あるべき状態”に戻すことができました。

2年が経過した現在も、鼻の形状は非常に安定しており、傷跡やひきつれもありません。

呼吸もスムーズに行えるようになり、再建手術としての完成度と長期的な結果の両立が実現しています。

症例③:斜鼻・鼻閉をともなう再建術の1年後、自然な呼吸とラインを両立

他院で複数回の鼻整形を受けてきた患者さま。

最終的に肋軟骨とプロテーゼで鼻中隔延長が行われていましたが、両顎骨切術の影響もあり、顔の骨格ごと鼻の軸が傾いた状態に。

【施術内容】

- 鼻中隔延長(再建)

- 斜鼻修正

- 猫貴族手術

- プロテーゼ抜去

- 隆鼻術(軟骨)

- 鼻尖形成

(術後1年経過)

軸が傾いたことで、見た目に違和感があるだけでなく、鼻中隔軟骨が鼻腔を塞ぎ、鼻呼吸ができない状態(鼻閉)に。

今回の再手術では、潰れて変形していた軟骨を一から組み直し、骨と連結させて支持構造を安定化。

プロテーゼは拘縮と曲がりの原因となっていたため抜去し、軟骨と筋膜を用いた隆鼻術に置き換えました。

術後1年が経過した現在、鼻筋・鼻先ともに自然なラインを保ち、息のしやすさも完全に回復。

再手術のリスクが高い中でも、丁寧な設計と経過観察により、トラブルなく治癒・完成しました。

再建手術は“外見”だけでなく、“呼吸や快適さ”といった日常の質を守るための医療でもあります。

そしてそれを長く保つためには、構造・素材・バランスに基づいた設計と、長期の経過を見据えた治療が欠かせません。

この症例は、その考え方を形にした大切な一例です。

まとめ

「鼻整形にはメンテナンスが必要か?」という問いに対して、

僕の答えはこうです。

“必要になることもある、でも正しく組み立てれば、何十年と安心できる”。

鼻は、ただ見た目を整えるだけのパーツではありません。

呼吸という機能、顔全体の印象、年齢とともに変化していくバランス、

そのすべてを支えているのが鼻の「構造」です。

だからこそ、手術の設計・素材選び・技術・そして術後のフォローまでがトータルで噛み合って初めて、“一生ものの鼻”が完成すると僕は考えています。

再手術が必要になる人と、ならない人の違い

- 無理なデザインや過剰な高さを求めたケース

- 異物が体に合わずトラブルを起こしたケース

- そもそも最初の手術で構造の理解が不十分だったケース

こうした場合は、どうしても数年後に修正が必要になることがあります。

逆に、骨格・皮膚・加齢まで見据えて設計された鼻は、年齢を重ねても美しいまま。

再手術の必要がない、または最小限で済む状態を保てます。

どこまで“長く持つ鼻”にできるかは、設計次第

僕のクリニックでは、再建や修正を専門的に扱っていることもあり、

「今だけきれい」な鼻ではなく、「10年後、20年後にも納得できる鼻」を設計の基本としています。

手術の内容はもちろん重要ですが、術後にどう過ごすか、数年後・数十年後をどう考えるかも、結果に大きく関わってきます。

僕たちは単に鼻の形を整えるのではなく、

構造、機能、加齢変化まで含めた長期的な視点で設計・手術・経過管理を行うことを重視しています。

そのため、初回の治療であっても、将来的なリスクやメンテナンスの可能性を丁寧にお伝えしたうえで、

できるだけ長く安定する方法、再手術のリスクを減らす方法をご提案しています。

何か不安なことやご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。