この記事は 前田 翔 医師(形成外科専門医・美容外科専門医) が監修しています。

人中短縮を受けたあとに、

「鼻が平たくなった気がする」「鼻下の影がなくなった」「鼻の穴が大きく見える」

――そんな違和感を訴える方が少なくありません。

実際、鼻と人中(鼻の下の部分)は別々のパーツではなく、一体の構造としてつながっています。

鼻下を短くするだけの手術では、このバランスが崩れてしまうことがあるのです。

僕のもとには、「鼻の形が変わってしまった」と相談に来られる方が多く、

中には呼吸のしづらさや笑顔の違和感を感じている方もいます。

この記事では、そうした変化が起こる理由と、再建の考え方をわかりやすく解説します。

鼻と人中は“支え合う構造”|土手がなくなるとどう見えるか

土手があると鼻柱の根元に自然な段差ができ、鼻の穴の形が整います。

支えがない状態では、鼻が下がって見え、鼻の穴が強調されやすくなります。

鼻の根元には「土手」と呼ばれる小さなふくらみがあります。

これは、鼻中隔脚(びちゅうかくきゃく)と呼ばれる軟骨の根元が、

鼻柱(びちゅう)と上唇の間で支え合うことで生まれる立体的な陰影です。

この“土手”があることで、鼻下には自然な段差ができ、

顔に立体感や陰影が生まれます。

しかし、皮膚を過剰に切除したり、

筋肉の処理が浅くなったりすると、

この支えが失われ、鼻柱が短く・平たく見えるようになります。

その結果、鼻下がのっぺりして、鼻が下がったように感じるだけでなく、

鼻の穴が大きく見えることもあります。

つまり、これが多くの方が「鼻が変わった」と感じる理由です。

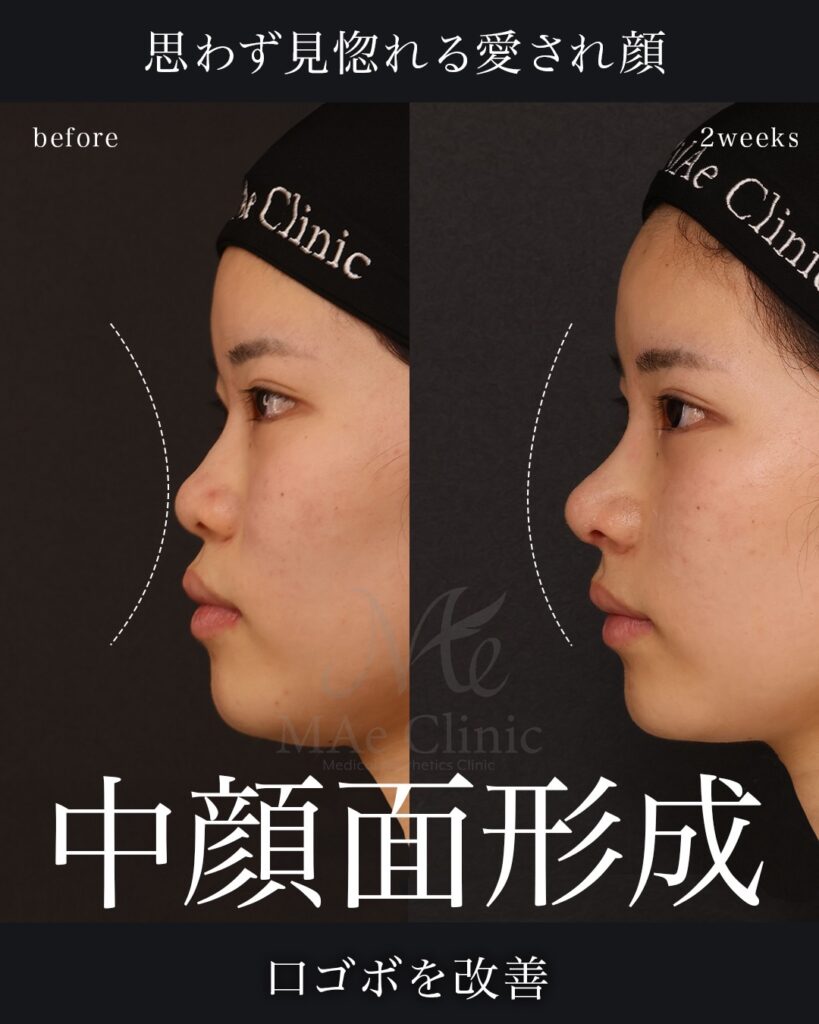

鼻が広がったように見えるメカニズム

鼻柱の支え(いわゆる“土手”)がなくなると、鼻の穴が縦長に広がり、中央が平坦に見えます。

再建により中央の支えが戻ると、鼻の穴の形が整い、立体感が回復します。

人中短縮のあとに鼻が広がって見えるのは、

実際に鼻翼(小鼻)が横に広がるわけではなく、

鼻の中心部の支えが失われることで、相対的に外側が強調されるためです。

- 鼻柱の土手がなくなり、中央が平坦化

- 鼻中隔脚が下がり、鼻唇角(鼻と唇の角度)が鈍くなる

- 鼻先がやや下方に引かれ、顔の印象が“のっぺり”に

つまり、皮膚表面の形ではなく、

内部の骨や軟骨・筋肉の構造バランスが崩れているのです。

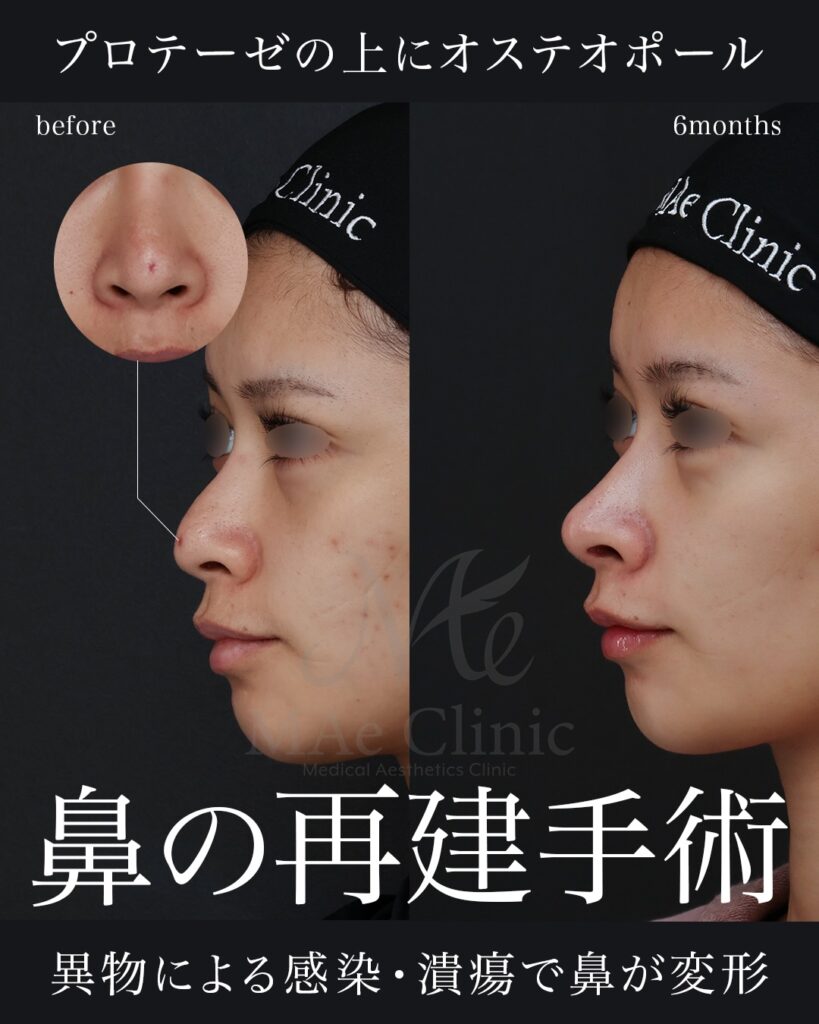

他院修正で見えてきた“共通の問題点”

僕がこれまで行ってきた他院修正の中で、

「鼻が広がった」「鼻の下の立体感がなくなった」と感じるケースには共通する特徴があります。

- デザインラインが浅く、鼻柱基部(いわゆる土手)まで切除されている

- 筋層固定の位置が浅く、鼻中隔脚を支える構造が弱い

- 鼻中隔脚と皮膚が癒着し、上唇が下方向へ引かれている

- 鼻下の支持組織が失われ、鼻先全体が下方に引き込まれて見える

こうした状態では、見た目の変化だけでなく、

鼻の通りや発音への影響が出ることもあります。

再手術ではまず、失われた「土手」や支持構造をどう再建するかが最初の課題になります。

再手術ではまず、失われた構造をどう取り戻すかが最初の課題です。

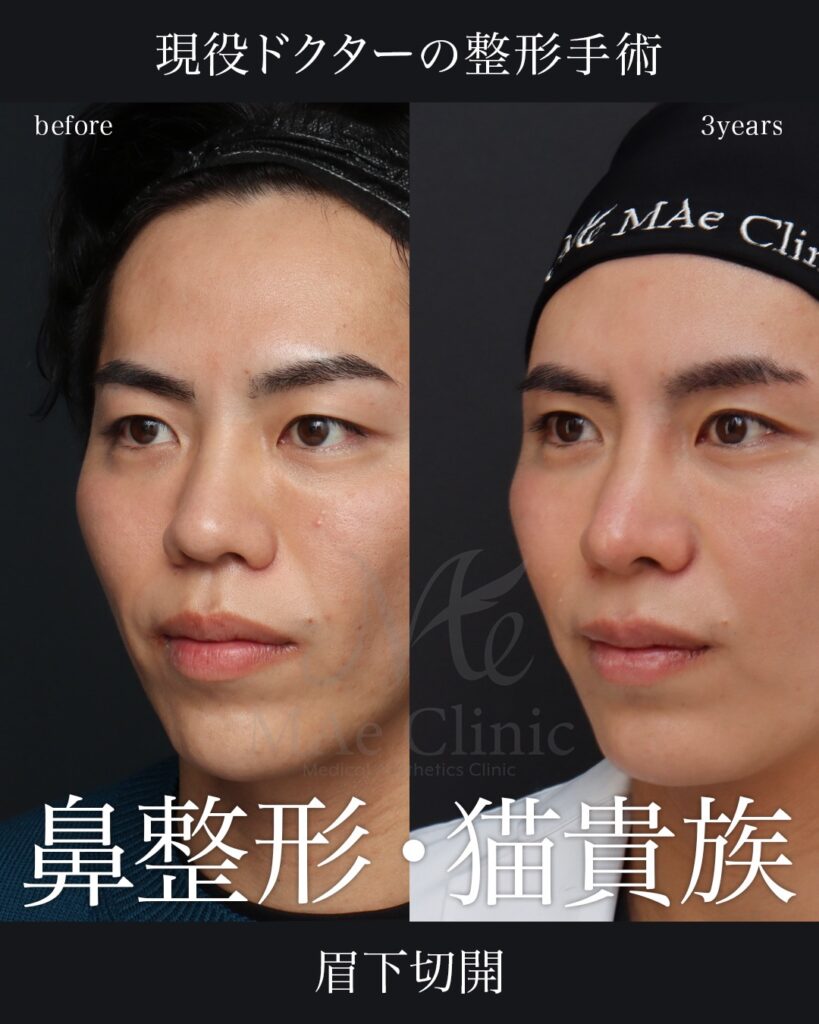

構造を再建して“土手”を取り戻すアプローチ

僕が行う再建では、見た目を整えることよりも、

「失われた支えをもう一度つくる」 ことを目的としています。

土手再建は「複合手術」で行う

土手再建には決まった術式があるわけではありません。

なぜなら、土手がなくなった原因や、切除された皮膚・筋層の長さ、残っている支持組織の状態が、患者さん一人ひとりで大きく異なるためです。

状態を見極めながら最も適した方法を選択します。

主な再建法

- 耳介軟骨・肋軟骨移植法

鼻唇角の奥や鼻腔縁に耳介軟骨または肋軟骨を加工して移植し、鼻柱基部や鼻孔縁の高さを微調整する方法です。支えが失われている場合は根元にボリュームを補い、逆に鼻先が下がりすぎている場合は鼻孔縁側を補強して全体のバランスを整えます。軟骨が支柱となり、鼻下に自然な段差と陰影を再現できます。 - 皮弁法(Flap technique)

周囲の皮膚や組織を一部移動させて、不足している部分を補う再建法です。

鼻柱基部や鼻翼基部など、局所の皮膚を再配置して自然な厚みと質感の“土手”を形成します。皮膚を切除されすぎた症例や、皮下の柔軟性が不足しているケースに有効です。 - 人中短縮の応用(内部処理法)

当院で行う「切らない人中短縮」や「Cカール形成」「人中窩形成」を応用し、口腔内から人中内部を処理して“土手”を再形成する方法です。外に傷をつけず、口輪筋を上方へ移動させて鼻腔底を持ち上げ、立体的で自然な形状の土手を再建します。 - 軟部組織・筋膜移植による補強

耳後部や側頭筋膜を採取し、鼻中隔脚~人中基部に挿入してボリュームを補う方法。皮下の弾力と滑らかさを取り戻し、再癒着や拘縮を防ぎます。

実際の修正では、状態に応じて複数の方法を組み合わせて再建する場合もあれば、単独で行う場合もあります。

例えば、

- 軟骨で支柱を作り、

- 皮弁で表面を整え、

- 口輪筋の位置を調整して動きを自然に戻す――

といった多層的な再建を行うこともあります。

重要なのは、単に“土手を盛る”ことではなく、中顔面全体のバランス(鼻・人中・口唇)を整えることです。

顔全体の調和を意識したデザインで施術を行うことで、より自然で上品な仕上がりを目指します。

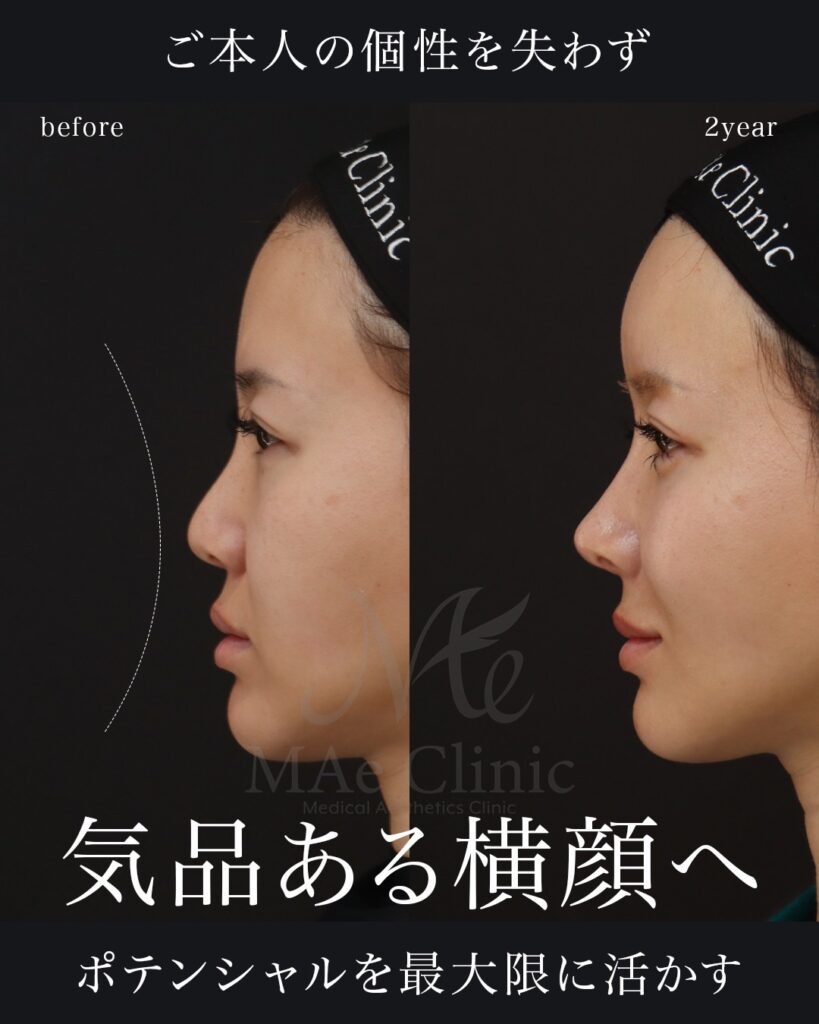

再建後の変化

再建後は、鼻柱の影が戻り、鼻下がふっくらと立体的になります。

Eライン(横顔のライン)も整い、笑ったときの動きも自然になります。

土手再建は、同じ“鼻下のへこみ”でも原因が人によってまったく違うため、

「どの層が失われているか」を見極めることが何より大切です。

僕は、構造を理解したうえで、機能を守りながら立体を取り戻すことを常に意識しています。

再建後に得られる変化

再建によって変わるのは「見た目」だけではありません。

- 鼻下に陰影が戻ることで、顔全体が引き締まって見える

- 鼻柱の支えができることで、鼻先の安定感が増す

- 表情筋の動きが自然になり、笑顔の歪みが減る

- 鼻の通りが改善するケースもある

構造を元に戻すことで、機能と見た目の両立が可能になります。

まとめ|“短くする”ではなく“支えを残す”人中短縮へ

人中短縮は、単に「長さを短くする」だけの手術ではありません。

鼻柱や土手の支え、筋層のつながりをどう保つか――

その“構造のデザイン”こそが、美しい仕上がりを左右します。

土手や鼻唇角の支えを失うと、鼻下が平坦になり、表情の自然さが失われてしまうことがあります。

だからこそ僕は、見た目を変えるのではなく「支えを残すこと」を最も大切にしています。

構造を理解した上で、筋層・軟骨・皮膚のバランスを再設計することで、

「鼻が変わらない人中短縮」「機能を守る人中短縮」を実現することが可能です。

立体感のある口元は、機能を守った構造の上にしか成り立ちません。

僕は、そうした“支えを残す美しさ”をすべての施術で追求しています。