この記事は 前田 翔 医師(形成外科専門医・美容外科専門医) が監修しています。

鼻の手術を受けたあとに「鼻が硬い」「鼻先が動かない」「短くなった気がする」と感じる方がいます。

こうした状態は「拘縮(こうしゅく)」と呼ばれる合併症で、鼻整形後に起こり得る最も深刻なトラブルのひとつです。

美容整形手術を希望される患者さんは、もちろん「綺麗になりたい」という前向きな気持ちで来院されます。

しかし拘縮で悩む方は「今の鼻をなんとかしたい」「日常生活に支障が出ている」という切実な想いで相談に来られるケースが多いです。

拘縮鼻の治療は、きめ細かな診断と計画が必要になる領域です。この記事では、鼻の拘縮について専門医の立場から詳しく解説していきます。

拘縮鼻とは?

拘縮とは、手術や炎症の影響によって鼻の皮膚や軟部組織が瘢痕化し、柔軟性を失って短縮する状態を指します。

これは皮膚が硬く縮み、鼻尖や鼻背の動きが制限される現象です。

臨床的には以下のような変化が見られます。

- 鼻先が上に引き上げられ、鼻が短くなる(short nose deformity)

- 鼻が硬く、動かない

- 鼻尖や鼻背の皮膚が赤みを帯び、菲薄化(うすくなる)する

- 異物(シリコンやゴアテックス)が透けたり露出してくることもある

拘縮は時間をかけて進行し、軽度では違和感にとどまりますが、重度になると鼻の再建が非常に難しくなります。

拘縮が起こる原因

拘縮の原因はひとつではなく、複数の因子が絡み合って発生します。

- 繰り返される手術による瘢痕化

再手術を重ねるほど軟部組織が瘢痕組織に置き換わり、収縮力が強くなります。 - 術後の炎症や感染

感染が起きると血流が障害され、組織が硬く縮みやすくなります。小さな膿瘍や慢性炎症でも拘縮の引き金となります。 - 人工物(シリコンやゴアテックス)の影響

長期的に異物を挿入していると、慢性的な異物反応が起き、周囲に厚い瘢痕被膜が形成され拘縮を招きます。 - 人種的特徴や皮膚の厚み

日本人を含むアジア人は皮膚が薄い症例が多く、人工物の影響を受けやすい傾向があります。

拘縮の初期症状とサイン

拘縮は突然完成するのではなく、段階的に進行します。早期に発見できれば治療の選択肢も広がります。

よく見られる初期症状は以下の通りです。

- 鼻尖の赤みや熱感が長引く

- 鼻先に小さな吹き出物や膿瘍ができて治らない

- 鼻背や鼻尖に硬結が触れる

- 鼻が少し短くなったように見える

これらは皮膚が硬化・短縮していくサインであり、放置すると皮膚菲薄化から最終的に人工物露出に至ることもあります。

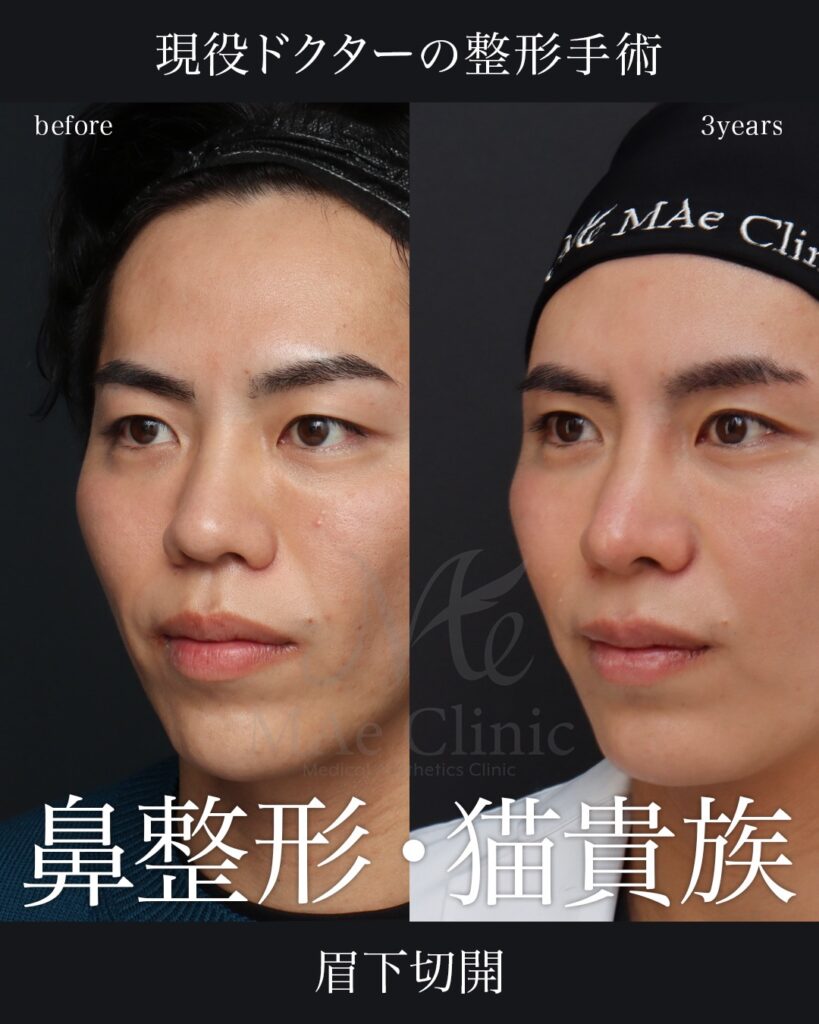

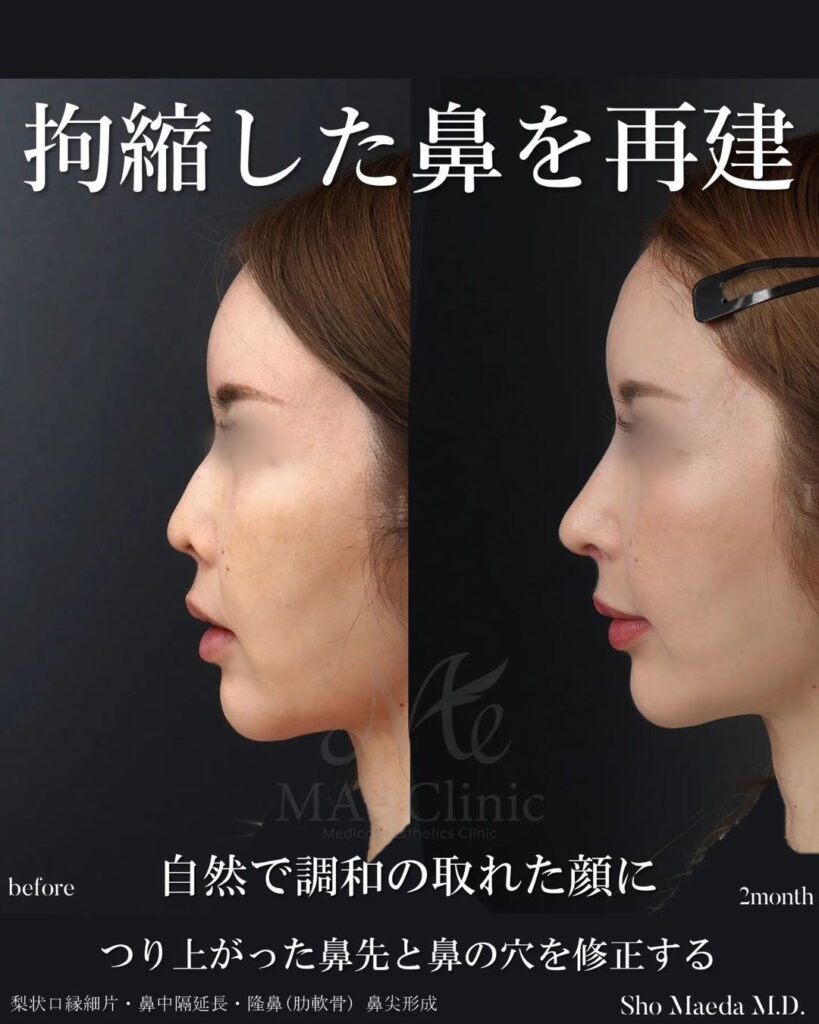

症例紹介①:重度拘縮によるアップノーズの再建

[術前の状態]

- 鼻先が上向きで短縮し、鼻孔が目立つ状態

- 鼻柱が凹んで隠れ、ACR後退が顕著

- 鼻と中顔面が全体的に陥没していた

- CT評価では鼻中隔軟骨がほとんど欠損し、骨格自体も凹んでいた

[施術内容]

- 梨状口縁を軟骨で補強し、欠損していた鼻中隔を骨を基盤に再建・延長

- 拘縮で短縮していた皮膚粘膜は最大限に伸展させ、覆える範囲で軟骨を調整

- 鼻筋には肋軟骨を用いて鼻尖から自然につながるラインを形成

- 鼻柱基部も下げることで全体のバランスを整えた

[術後2か月]

強い拘縮によって短く上向きになっていた鼻を再建し、鼻先の自然な長さと柔らかさを取り戻すことができました。

皮膚が硬く縮んでいる中でも、必要な軟骨の支えをしっかり作ることで、術後2か月時点で安定した形態を保っています。

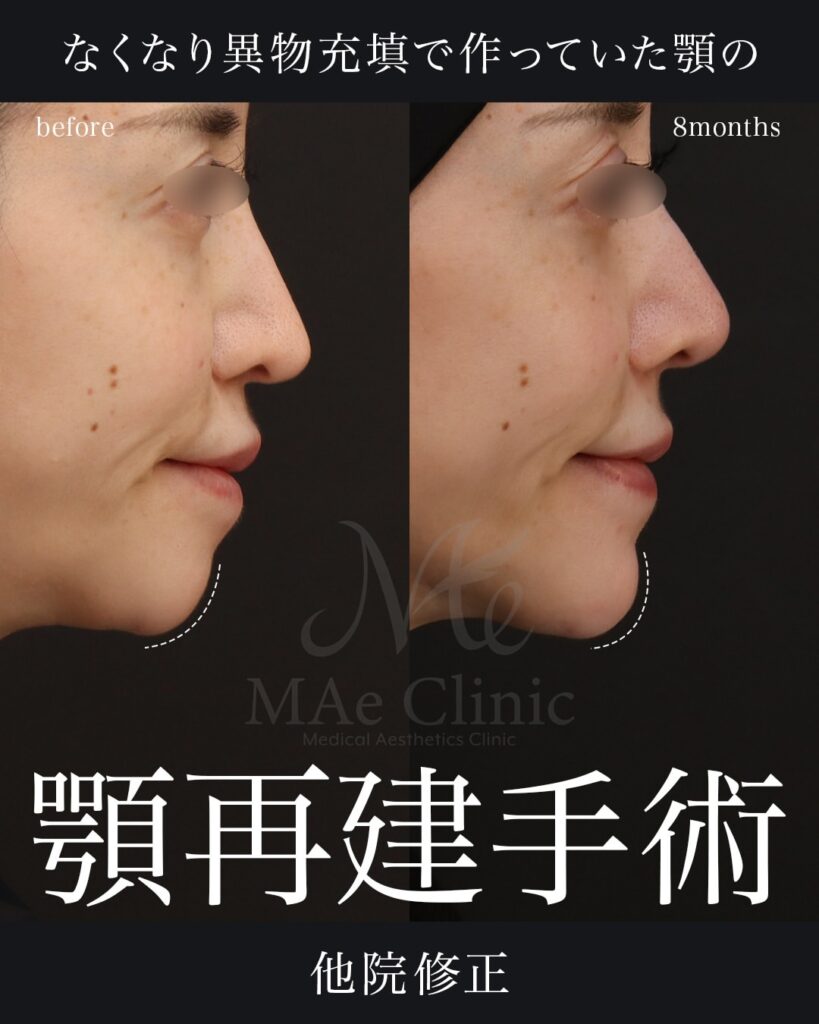

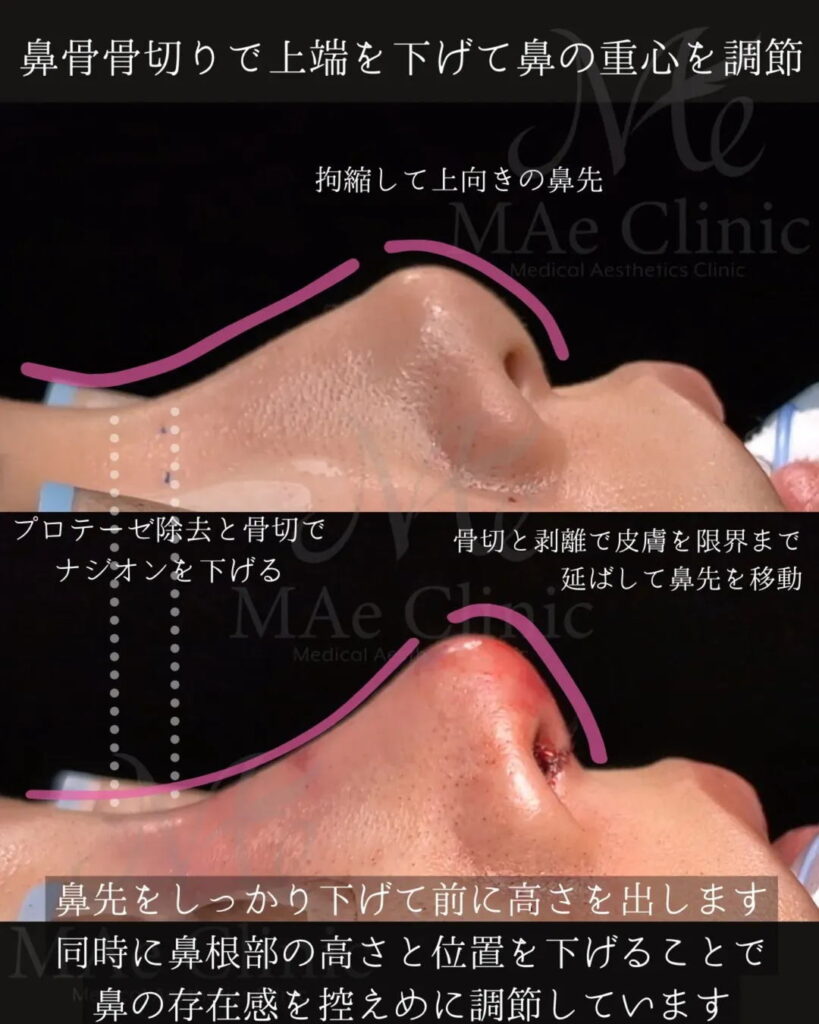

症例紹介②:L型プロテーゼ拘縮の再建と顔全体のバランス修正

[術前の状態]

- 長年L型プロテーゼを挿入されていた症例

- 鼻尖形成歴ありだが、鼻筋から鼻先にかけての拘縮で上向きに引っ張られ、眉間方向に変形

- 鼻先は強固に硬化し、皮膚・粘膜は瘢痕化して可動性がほとんどなかった

[施術内容]

- 被膜を丁寧に剥離して拘縮を解除し、プロテーゼを抜去

- 陥没した鼻筋を肋軟骨移植で再建

- 鼻中隔延長・鼻尖形成により鼻先を5mm以上下降

- 高くなった鼻尖に合わせ、ナジオンを下げて全体のバランスを調整

- 鼻柱・鼻翼基部のボリューム不足に対して猫貴族手術を併用し、土台を補強

- 同時にオトガイ骨切を行い、Eラインを調整

[術直後]

手術直後のため腫れや赤みはありますが、拘縮は解除され、鼻筋と鼻先のつながりが回復しています。

鼻先は下降し、過度に長く見えない自然なラインになっています。同時にオトガイ骨切を併用したことで、横顔全体のバランスも改善しています。

一度拘縮すると再手術でも繰り返すのか?

「一度拘縮が起きた鼻は、再手術してもまた拘縮するのでは?」という不安をよく聞きます。

実際には、再発リスクは手術方法と材料選びに大きく左右されます。

- 自家組織(耳介軟骨・肋軟骨)

異物反応がなく、血流再建を妨げないため再拘縮のリスクは低い。 - 人工物(シリコン・ゴアテックス)

再使用すると慢性炎症や再拘縮のリスクが上がる。ただし必ずトラブルになるわけではなく、問題なく経過するケースも多い。

文献では、美容目的の鼻整形における再手術率は 1〜3%程度、術後の合併症率(皮膚・軟部組織の問題も含めると)は 4〜18%、重篤な合併症は 1〜5%以下 と報告されています。

特に、支台構造や皮膚の状態が不良な症例では拘縮のリスクが高く、また再手術の回数が増えるほど合併症の確率も上昇します。

再手術の時期について

再手術を行う最適なタイミングは、症例の状態によって大きく変わります。

もし炎症が進行していて皮膚にダメージを与えている場合は、放置するとさらに状態が悪化してしまうため、早めの対応が必要です。

一方で、すでに人工物が除去されていて炎症も落ち着いている場合には、すぐに再建を行わず、数か月〜1年以上かけて皮膚や軟部組織の柔らかさが戻るのを待った方が、最終的な仕上がりが良くなることも少なくありません。

僕の経験でも、皮膚が硬い状態のまま無理に再手術を行うと、どうしても仕上がりに限界が出てしまいます。

鼻の形態は骨や軟骨の支持構造だけでなく、それを覆う皮膚の質感によって完成度が左右されるからです。

時には1年ほど待ってから再手術を行うケースもあり、適切なタイミングの見極めは非常に重要だと考えています。

拘縮を予防するためにできること

拘縮を完全に防ぐことは難しいですが、初回手術の工夫次第でリスクを大きく減らすことができます。

- 不必要な過剰剥離を避け、血流を温存する

- 異物(シリコンなど)に頼らず、できる限り自家組織で支持を作る

- 感染を起こさないよう術後管理を徹底する

僕自身の方針としても、特に鼻先や支持構造には人工物を使わず、自家組織を中心にデザインすることを基本としています。

こうすることで、拘縮や炎症といった合併症のリスクを最小限に抑えることができます。

まとめ

鼻拘縮は、鼻整形の合併症の中でも特に難易度の高い病態です。

瘢痕収縮や血流障害、異物反応などが複雑に関与し、時間の経過とともに鼻先が短縮・硬化していきます。

再建では、骨や軟骨といった支持構造をしっかりと作り直すと同時に、それを覆う皮膚や軟部組織の状態が最終的な仕上がりを左右します。

皮膚が硬いままでは理想的な結果を得にくいため、再手術のタイミングを慎重に見極めることが非常に大切です。

また、拘縮を繰り返さないためには、人工物に頼らず自家組織を中心に構造を再建することが基本です。

僕自身、数多くの拘縮症例を再建してきましたが、「十分に皮膚が回復するのを待つこと」「自家組織で無理のない支持を作ること」が、安定した結果につながると強く実感しています。

拘縮鼻の治療は簡単ではありません。ですが、適切な診断と再建計画、そして経験豊富な専門医による手術で改善は十分に可能です。

僕は再建の経験も数多く積んでおりますので、もし鼻の硬さや変形でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。