鼻整形で使われる材料はいろいろありますが、その中でも“L型プロテーゼ”は一時期かなり広く使われていました。

今でも他院で入れているケースを見ることがあります。

ただ、現在の鼻形成の考え方では、鼻先までシリコンを入れるL型は僕はおすすめしていません。

理由はとても分かりやすくて、時間が経つほど鼻先に負担がかかり、形が変わりやすい構造をしているからです。

鼻先というのは、鼻の中で一番動く部分です。

触ってみると分かりますが、上下にも横にも、軽い力で動きます。

この“可動域の大きさ”は、鼻の中でも特殊な特徴です。

つまり、外から少し力が加わるだけで形が変わりやすく、長年の力が蓄積すると小さな変化が積み上がり、大きな変形になっていきます。

一方、L型プロテーゼは、鼻背(鼻筋)から鼻先までが一体でできている硬いシリコンです。本来は柔らかく動くべき場所に、硬い素材を差し込むわけですから、動かない部分と動きたい部分の間に“力の差”が生まれます。この差が小さい頃は気にならないのですが、10年、15年、20年と経つうちに、そのズレが徐々に変形として表に出てきます。

さらに、シリコンの周りには必ず「被膜」と呼ばれる薄い膜ができます。

身体が異物を隔離しようとして作る膜で、これは人間の自然な反応です。

ただ、この被膜には年数とともに“縮んでいく性質”があります。

この縮みが強くなっていくと、プロテーゼを包んだ被膜が、周囲の組織を引っ張ってしまいます。鼻先はもともと動く場所ですから、引っ張られた方向に変形しやすい。

つまり、

① 鼻先はもともと動きやすい

② L型は鼻先まで硬い素材が入る

③ 被膜が年数とともに縮む

→ この3つが重なった結果、鼻先の変形が進む

これがL型プロテーゼによる典型的な変形のメカニズムです。

急に形が変わるというより、長い時間の中で少しずつ変化が積み重なり、ある日ふと鏡を見たときに“以前と違う”と気づくことが多いです。

プロテーゼ周囲の被膜が年数とともに縮むことで、その力が鼻先にじわじわ伝わり、形が変わっていきます。

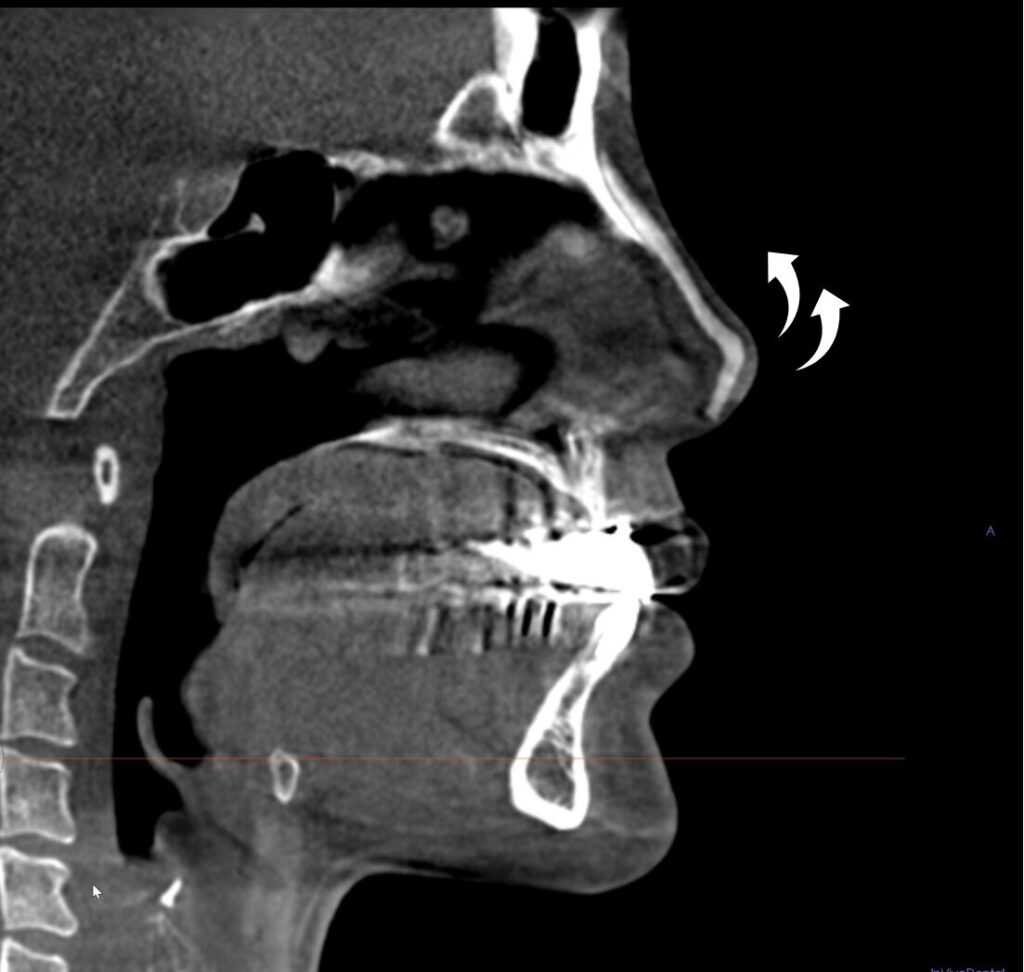

CT画像で読み解く“変形のサイン”

鼻の内部で何が起きているかは、外からの見た目だけでは分かりません。

そこで非常に役立つのが CT画像(断層画像) です。内部構造が立体的に見えるため、プロテーゼの位置、軟骨の変形、被膜の状態、異物の有無を正確に評価できます。

ここに示すCTは、L型プロテーゼが挿入されている典型的な例です。

1. L型プロテーゼが鼻先まで深く入り込んでいる

鼻背から鼻先まで、硬いシリコンの影が連続しており、本来は動くべき軟骨の領域に、硬いシリコンが食い込んでいる状態で、これが鼻先を押し上げる「きっかけ」になります。

2. プロテーゼ先端が皮膚のすぐ下にある

鼻先の皮膚直下にプロテーゼの先端があり、皮膚菲薄化(皮膚が薄くなる)を示唆します。放置すると赤みや露出のリスクがあります。

3. 被膜(カプセル)の拘縮が強い

プロテーゼの輪郭が非常にクリアで、周囲の軟部組織が硬くまとわりつく像。長期間の“被膜拘縮”が疑われます。

4. 鼻柱・鼻中隔が押し上げられている

長年プロテーゼに押されたことで、軟骨が上方に変位しているのが分かります。

5. アクアミド(非吸収性フィラー)の残存を疑う影

一定の層に広がる不均一な“もやっとした陰影”があり、アクアミドの像と一致します。炎症や拘縮、骨吸収の原因になります。

CTで見るべき一般的なポイント

CTで評価する際に大切なのは、単にプロテーゼの位置を見るだけではありません。

鼻筋から鼻先にかけて、どの層に、どの程度、どんな力が加わっているか を総合的に判断します。

まず確認するのは、

- プロテーゼの先端がどこまで入り込んでいるか

- 鼻背のラインがどれほど直線化しているか

- 被膜(カプセル)の厚みや硬さ

- アクアミドなど異物がどの層に広がっているか

- 軟骨がどの方向に押されているか

といった“異物そのもの”と“周囲組織の反応”です。

さらに、元の解剖からどこにズレが生じているかも重要です。

鼻中隔軟骨、外側鼻軟骨、鼻翼軟骨の位置関係や角度の変化を見ると、

どの方向に引かれているのか、どの軟骨が押されているのか が明確になります。

鼻先の変形は外見だけでは判断しにくいため、

CTで内部の構造を立体的に捉えることが欠かせません。

こうした情報をすべて重ね合わせることで、

「なぜ今の鼻の形になっているのか」 が初めて正確に理解できます。

CTは、鼻修正手術における“地図”のようなもので、

外からは見えない内部の状態を把握し、最適な治療方法を決めるための重要な指標になります。

L型プロテーゼで起こりやすい典型的な変形

L型プロテーゼ特有の問題として、いくつか代表的な変形があります。

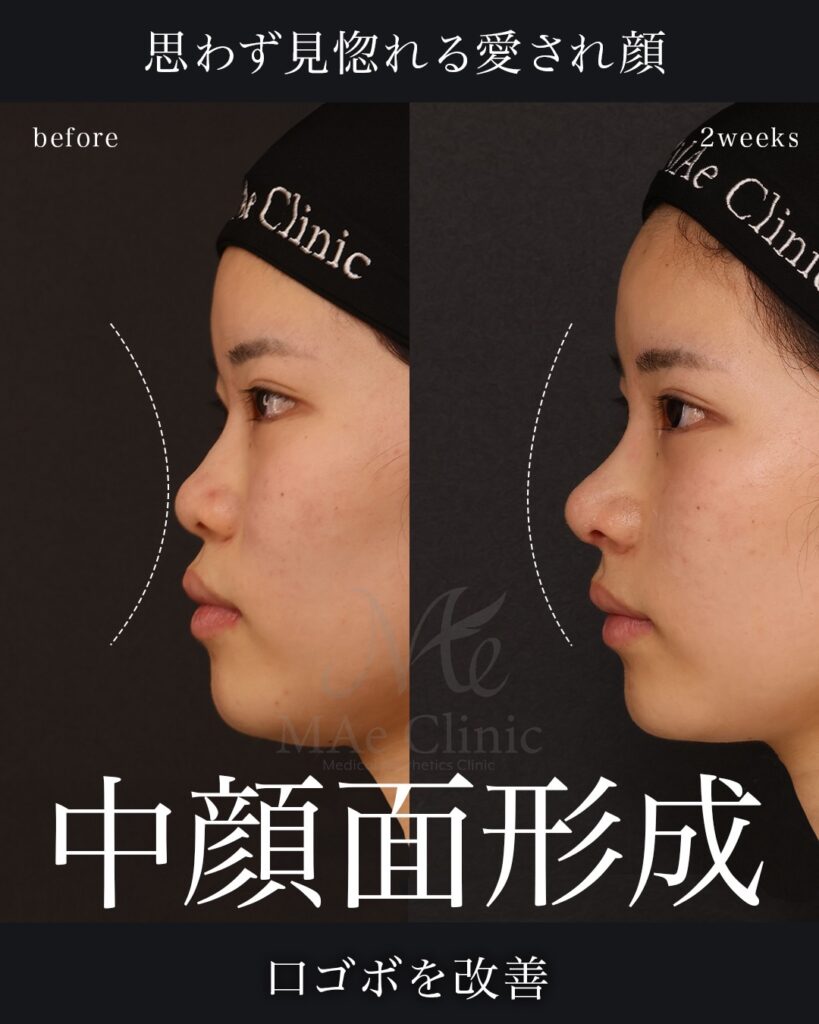

① 鼻先の上転(アップノーズ)

最も典型的な変形です。

鼻先が上に向くことで、鼻全体が短く、小さく見えます。

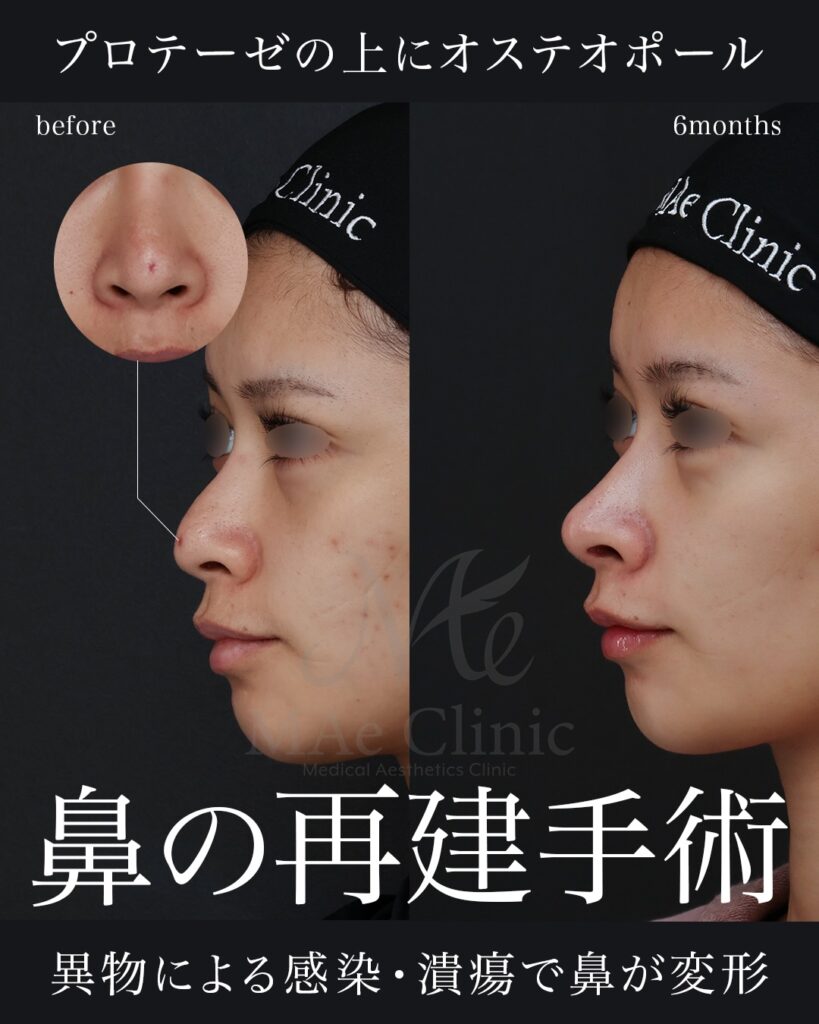

② 鼻先の皮膚が薄くなる

プロテーゼ先端が長年鼻先を押し続けることで、皮膚が薄くなり、“赤み”“透け”“露出寸前”の状態になることがあります。特に拘縮が強いケースでは危険性が高まります。

③ 鼻柱の短縮・圧迫

L型の根元部分が鼻柱側にかかり、軟骨を押しつぶすように変形させることがあります。

鼻柱が短く見え、鼻先全体が上がった印象に。

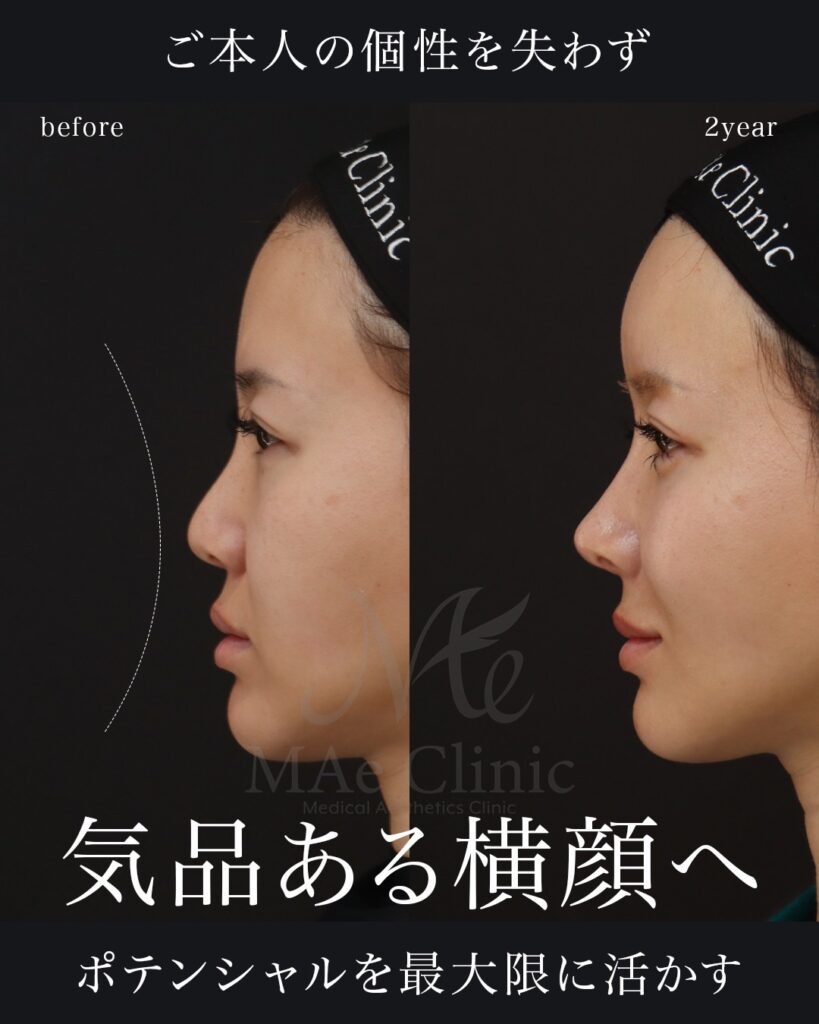

④ 鼻背ラインの直線化

自然な鼻のラインはゆるやかなカーブですが、

シリコンは直線的なので、骨格と合わない“硬いライン”が出ます。

横顔の立体感にも影響します。

⑤ プロテーゼの偏位(ずれ)

被膜が片側に強く縮むと、左右差が生まれます。

⑥ 骨吸収(アクアミド併用例)

アクアミドは骨を溶かすことがあります。

鼻根部の骨が薄くなり、プロテーゼの位置が不安定になっているCT像を見ることもあります。

こうした変形はどれも「ゆっくり進む」という共通点があります。

だからこそ、“気づいた時には結構変わっている”という状況になりやすい。

これがL型プロテーゼの厄介な点です。

なぜ「抜くだけ」では元に戻らないのか

「プロテーゼを抜いたら元の鼻に戻ると思っていた」という相談は非常に多いです。

しかし実際には、L型の場合“抜くだけで元通り”になることはほとんどありません。

理由は構造上、とても明確です。

鼻先の形がプロテーゼで作られてしまっている

何年もプロテーゼに押されていた鼻先の軟骨は、角度・形・位置が変化しています。

抜いた瞬間、支えが消えるので、鼻先は予想以上に低くなります。

被膜が残ると引きつれが続く

被膜は鼻の中に残り続けます。

拘縮の力は続くので、抜去後も鼻先を引っ張り続けてしまい、形が安定しません。

軟骨が扁平・短縮していることがある

長期間押され続けた軟骨は、元の厚みや角度を失っていることが多いです。

“形を作り直す”作業が必要になります。

アクアミドが残っていると炎症リスクが続く

アクアミドは完全除去が非常に難しい素材です。

少量でも残れば刺激になり得ます。

修正手術においては、“どこまで触るか”の判断が極めて重要です。

結論:抜去はゴールではなく“スタート”

L型の修正は、抜くことよりも、「抜いた後どう支えるか」が一番大切です。

再建に必要なアプローチ

L型プロテーゼが鼻先まで入り込んでいる場合、抜去した瞬間に鼻先を支えていた“柱”がなくなるため、そのままでは形を保つことができません。

長期間の圧で軟骨は薄くなったり位置が変わっており、周囲の被膜も硬く縮んだまま残っています。

こうした内部の変化を元に戻すには、鼻先の構造を一度リセットして再構築することが必要です。

修正手術が初回手術より難しいのは、拘縮・軟骨変形・残存異物など、鼻が抱えている“経過”を踏まえた設計が欠かせないためです。

① プロテーゼの抜去と被膜拘縮の解除

まずL型プロテーゼを丁寧に除去します。

同時に、縮んだ被膜を必要に応じて切除・解除し、鼻先が自然に動ける状態へ整えます。

血流や皮膚の厚みを考慮し、過不足なく調整することが重要です。

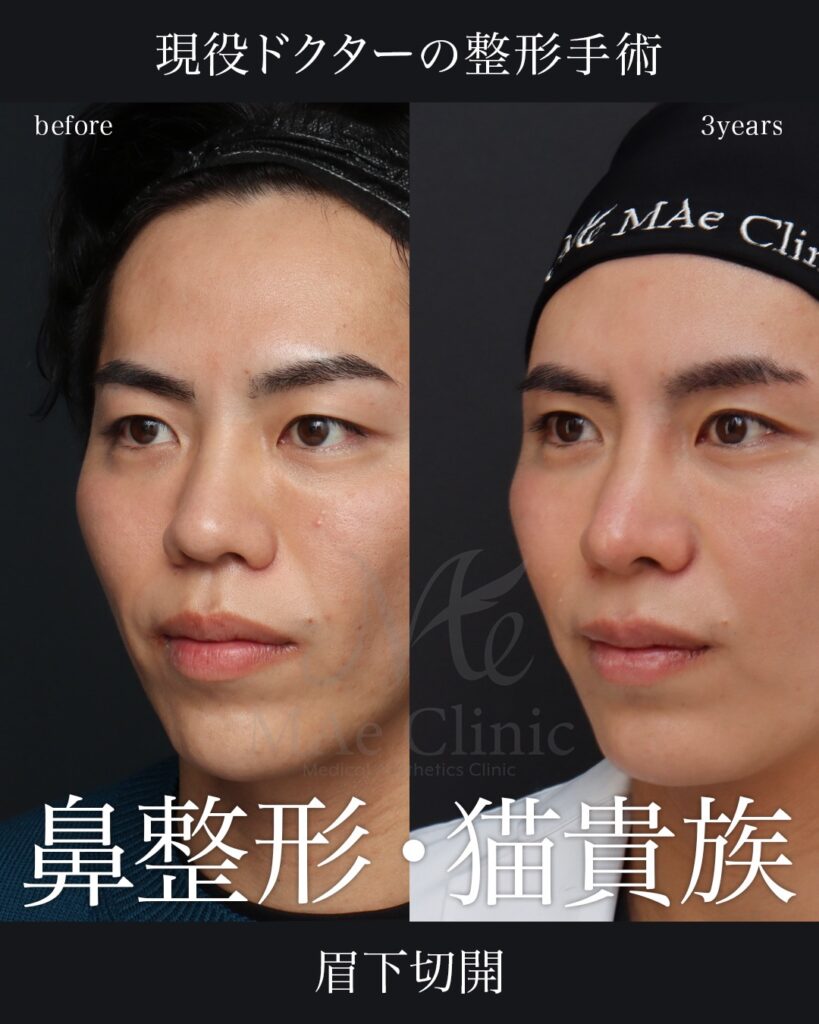

② 鼻先の支持構造の再建(最重要)

L型によって支えが失われた鼻先には、鼻中隔延長 や 鼻尖形成(軟骨移植) を用い、新しい“軟骨の柱”を作り直します。

鼻先の位置・強度・高さ・皮膚の厚みを総合的に判断し、長期的に安定する位置へ固定することが目的です。

③ 鼻背の再建(砕片軟骨)

鼻背の高さが不足する場合は、砕片軟骨(砕いた肋軟骨)で自然なラインを再建します。

皮膚の厚みや拘縮の強さに合わせて馴染みやすく、異物反応も起こらないため、修正手術との相性が良い方法です。

④ アクアミドが残っている場合の配慮(除去前提)

アクアミドは炎症・しこり・骨吸収の原因になるため、可能な限り除去することが前提です。

ただし層ごとに広がる素材のため、血流を守りながら安全に取れる範囲を見極めて操作します。

除去後のスペースをどう再構成するかも重要なポイントです。

⑤ 長期的に安定する“新しい構造”を作る

修正後の鼻を安定させるには、鼻先・鼻柱・鼻中隔のバランスを整え、拘縮の力にも負けない構造を作る必要があります。

修正手術には“唯一の正解”はありません。

その鼻がこれまで受けてきた力や変化を読み解き、個々の状態に合わせて骨格を再構成することが治療の核心です。

まとめ

L型プロテーゼは、入れた直後は自然に見えても、年月とともに少しずつ鼻先に負担が積み重なり、変形として現れやすい素材です。

鼻先の上向き、皮膚の薄さ、左右差、鼻背の硬いライン、

どれも急に起こるものではなく、日々の積み重ねと被膜の縮みによってゆっくり進んでいきます。

もし今、鼻先の変化や違和感を感じているなら、“今の鼻の内部で何が起きているのか”を知ることがとても大切です。

CTを使って内部構造を正確に把握し、原因に合わせた治療を丁寧に行えば、鼻先を本来の位置に近づけることは十分可能です。

僕は、鼻の解剖・軟骨の動き・拘縮の方向性までを細かく分析し、長く安定する鼻先を作ることを大切にしています。

過去のプロテーゼやアクアミドで悩んでいる方は、いつでも相談してください。