「ほうれい線を薄くしたい」

「ヒアルロン酸注入なら、切らずに手軽にできそう」

そう考える方は少なくありません。実際、ヒアルロン酸注入はダウンタイムも短く、日常生活にほぼ支障が出ない美容医療のひとつです。

しかし、「手軽そうに見える治療」ほど、慎重に受ける必要があります。

その理由は、ヒアルロン酸注入にまれに重大な合併症=血流障害(血管閉塞)が起こりうるからです。皮膚が壊死したり、まれに視力障害が起こることも報告されています。

特にほうれい線は血管が多く通るエリアであり、血流障害のリスクが比較的高い部位。見た目の印象を大きく左右する重要なエリアである一方で、注入時には医師の高度な解剖学的知識と経験が求められます。

本記事では、「ほうれい線にヒアルロン酸を注入することで起こる可能性のあるリスク」について、専門医の視点から丁寧に解説していきます。これから施術を受けようと考えている方は、ぜひ正しい知識を得た上で、安心して治療を受けていただければと思います。

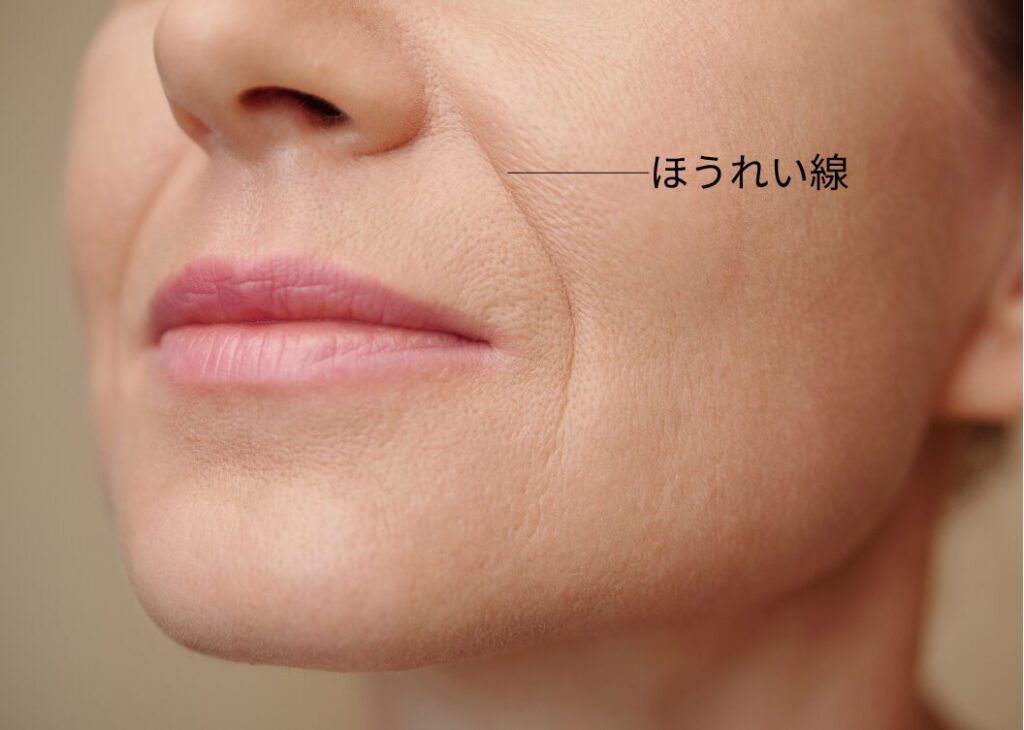

そもそも「ほうれい線」はなぜできるのか

表情筋と皮膚の構造が関係している

「ほうれい線」は、医学的には鼻唇溝(びしんこう)と呼ばれ、小鼻のわきから口角へ斜めに伸びるしわ(溝)のことを指します。この溝は、顔の表情筋(特に上唇挙筋群)と皮膚・脂肪層との境界線として、誰にでももともと存在しています。

ただし、若い頃は皮膚や皮下脂肪にハリがあるため、目立ちにくい構造になっています。

加齢とともに深く刻まれる理由

年齢を重ねるにつれて、ほうれい線が目立つようになるのは、以下のような複合的な要因が関係しています。

- 皮膚のハリ・弾力の低下(コラーゲン・エラスチン減少)

- 皮下脂肪の下垂(頬脂肪が重力で下がる)

- 骨のボリュームロス(上顎骨の吸収)

- 表情筋の動きの影響(反復動作による溝の強調)

特に、頬の中部にある「中顔面(ちゅうがんめん)」の構造が崩れると、重力の影響で脂肪が下がり、ほうれい線が深く見えるようになります。つまり、ほうれい線は“シワ”であると同時に、“たるみの結果”でもあるのです。

ヒアルロン酸注入の基本メカニズム

ヒアルロン酸とは?

ヒアルロン酸はもともと体内に存在する保水成分で、関節や皮膚、目の中などに含まれています。美容医療で使われるヒアルロン酸は、人工的に合成された「架橋ヒアルロン酸」と呼ばれるゲル状の物質で、水分を抱え込む性質があり、体内で徐々に分解・吸収されます。

製剤によって「硬さ」や「持続期間」「注入しやすさ」が異なり、ほうれい線には、やや硬めで持続力のあるタイプが選ばれることが多いです。やわらかすぎるとボリュームが出にくく、硬すぎると不自然な段差や凹凸が生じるリスクがあるため、“部位に適した製剤選び”も医師の腕の見せ所となります。

注入層と目的:どこに入れるかで結果もリスクも変わる

ヒアルロン酸を注入する層は、大きく以下の3つに分けられます。

| 層 | 特徴 | 使用例 |

|---|---|---|

| 真皮内 | 非常に浅くリスクも高い | 細かいシワなどへの浅い注入 |

| 皮下脂肪層 | 汎用的。浅すぎず深すぎず | ほうれい線、口角、ゴルゴ線など |

| 骨膜上(深層) | より深く構造を支える | 中顔面リフト、顎形成など |

ほうれい線の治療では、皮下脂肪層から骨膜上にかけての深さに注入するケースが一般的です。これは、浅すぎる層に注入すると血管や神経に触れるリスクが高まり、逆に深層すぎるとボリュームが出にくくなるためです。

また、注入の角度、針の種類(カニューレ=鈍針 or ニードル=鋭針)、使用する製剤によっても効果とリスクが大きく異なります。

ほうれい線に対する注入の考え方

ヒアルロン酸注入でほうれい線を浅くする際は、単に“溝を埋める”というよりも、周囲の支持構造(頬部や中顔面)を持ち上げていくようなアプローチが基本です。

- 線そのものに注入:軽度なほうれい線に有効

- 頬側から支える注入:中等度〜重度の場合、リフト効果を重視

- 骨上への補強注入:骨吸収が強い場合の下支えとして

このように、見た目はシンプルな「溝」でも、治療には高度な構造理解と設計が必要です。ここを理解せず「とりあえず線に沿って打つ」といった注入を行うと、過剰な注入・不自然な仕上がり・そして血管閉塞などの合併症リスクが高まります。

血流障害はなぜ起きる?

血流障害とは?ヒアルロン酸注入で起こる“最も深刻な合併症”

美容医療において、ヒアルロン酸注入は比較的安全性の高い施術とされていますが、それでもごくまれに重大なリスクが生じる可能性があります。その代表が血流障害(vascular occlusion/血管閉塞)です。

血流障害とは、注入されたヒアルロン酸が動脈内に誤って入ってしまい、血流を遮断することで起こります。血液が行き渡らなくなった皮膚や組織は、酸素や栄養が届かず、壊死(細胞の死)や瘢痕(きずあと)、重篤な場合には視力障害に至ることもあります。

ヒアルロン酸が血管を「詰まらせる」仕組み

血管閉塞が起こる仕組みは大きく2つあります。

- 血管内誤注入(Intravascular injection)

ヒアルロン酸が直接動脈内に入ってしまうことで、血管の中で物理的に詰まり、血液の流れが完全に止まってしまう。 - 血管の外側からの圧迫(External compression)

血管のすぐそばにヒアルロン酸が大量に注入されることで、周囲からの圧力で血流が遮断されるケース。特に狭いスペースに強い圧力で注入された場合に起こる。

どちらも、注入直後には皮膚が白っぽく(蒼白)なり、痛みや熱感が生じるといった兆候が現れます。これに気づかず放置すると、数時間〜数日で皮膚の壊死や色素沈着が進行し、深刻な後遺症につながる可能性があります。

なぜ「ほうれい線」は血流障害のリスクが高いのか?

ヒアルロン酸注入による血管閉塞は、顔のあらゆる部位で起こり得るものですが、ほうれい線は特にリスクが高いとされています。その理由は、この部位に複数の重要な血管が走っているためです。

上唇動脈(superior labial artery)

唇に血流を供給する動脈で、鼻翼の付け根付近から上唇内へ向かって走行。

顔面動脈(facial artery)

下顎角から顔の表面を縦に走り、ちょうどほうれい線のライン上を通る。注入時に最もリスクとなる血管。

鼻背動脈や眼動脈との連結

顔面動脈は、深部で眼の血流とつながっている血管ネットワークを形成しており、万が一ここに誤注入された場合、逆流(レトログレードフロー)により眼球内の血流を遮断してしまうリスクもあります。

血流障害で起こる症状と時間経過

| 時間帯 | 症状の例 |

|---|---|

| 注入直後〜数分以内 | 激しい痛み・皮膚の蒼白・チクチクする感覚・圧痛 |

| 数時間以内 | 赤紫〜暗赤色の変色・網目状の皮膚変化(網状リビドー) |

| 1〜3日後 | 水疱、皮膚の壊死、皮膚の潰瘍化 |

| 数週間後 | 色素沈着、瘢痕(きずあと)として残る可能性 |

皮膚の変化が早期に見られた場合は、速やかにヒアルロニダーゼを使用して分解処置を行うことが極めて重要です。

血流障害を防ぐために、医師が行っていること

ヒアルロン酸注入において、リスクを限りなくゼロに近づけるための工夫と知識、経験が医師には求められます。

ここでは、当院でも実際に行っているリスク回避のための医療的アプローチをご紹介します。

① 解剖学的知識と「安全な注入ルート」の理解

ヒアルロン酸注入を安全に行うには、皮膚の下にある解剖構造を三次元的に把握しておくことが必須です。

特に顔面は、動脈・静脈・神経が複雑に走行しており、

「どの層に、どの血管が、どの方向から走っているのか」を知らずに注入すると、偶発的に血管内に穿刺してしまうリスクが高まります。

当院では、どの部位にどの角度で注入すべきか、どの層を避けるべきかを術前に設計した上で施術を行っています。

② 鈍針(カニューレ)の使用

ヒアルロン酸注入には主に2種類の針が使われます。

| 種類 | 特徴 | リスク |

|---|---|---|

| 鋭針(ニードル) | 刺さりやすく操作性が良い | 血管を誤って突き刺す可能性がある |

| 鈍針(カニューレ) | 柔らかく、組織を押し分けて進む | 血管を避けやすく、血流障害のリスクが低い |

当院では、血流障害のリスクが高い部位(ほうれい線・鼻・額など)では、原則として鈍針を使用し、血管損傷の可能性を最小限に抑えています。

③ 注入圧のコントロールと逆血確認

ヒアルロン酸をゆっくり、少量ずつ注入することで、万が一血管内に入りかけても圧で詰まることを防ぎやすくなります。

また、鋭針を使用する場合には、注入前に“逆血”(血液の逆流)があるかどうかを確認することで、血管内誤注入を回避する一助となります。

④ 製剤選びと注入量のコントロール

製剤の「硬さ」や「粒子サイズ」も血流障害リスクに関係しています。

粒子が大きく硬いヒアルロン酸は、万が一血管に入るとより強い閉塞を引き起こす可能性があるため、ほうれい線には適度な弾性と拡散性を持つ製剤を選択する必要があります。

また、注入量が多すぎることによる血管圧迫もリスクとなるため、1回の注入は必要最小限にとどめ、段階的に足すように設計します。

⑤ 万が一に備えた「ヒアルロニダーゼ」の常備と即時対応体制

ヒアルロニダーゼとは、ヒアルロン酸を分解するための医療用酵素製剤で、血管閉塞が疑われる場合には時間との勝負で即時投与が必要です。

当院では、万が一に備え、

- ヒアルロニダーゼを常備

- 緊急時の対応マニュアルの整備

- 医師・看護師全員が合併症対応に精通

といった体制を整えており、「起こさない」だけでなく「起きたときに即座に対処する」ための備えも重視しています。

【症例紹介】鼻翼基部+法令線へのヒアルロン酸注入

こちらは、鼻翼基部と法令線に計2.0mlのヒアルロン酸を注入した症例です。

Beforeでは、鼻の付け根から口元にかけて深く影が入り、全体的に疲れた印象や老け感が出やすくなっていました。

Afterでは、凹みがふくらみ、頬から口元のつながりがなめらかに。光が当たる面積が増えることで、明るくフラットな印象に変わっています。

注入部位は、リスクの高い血管が走行するエリアのため、鈍針(カニューレ)を使用し、適切な層と角度で少量ずつ丁寧に注入しています。

使用製剤は硬すぎず柔らかすぎない中間タイプを選択。自然な立体感を保ちつつ、表情の動きにもなじみやすいよう設計しています。

「シワを消す」のではなく、構造を補い、顔の陰影バランスを整えるのが注入デザインの基本。

たった2.0mlでも、印象は大きく変化します。

まとめ|正しく知れば、安心して受けられる治療です

ヒアルロン酸注入は、メスを使わず短時間で印象を整えられる、とても人気の高い治療です。

特にほうれい線は、たった数ミリの変化でも顔全体の明るさや若々しさが大きく変わる部位。

そのため、年齢を問わず多くの方に選ばれています。

一方で、「ヒアルロン酸は手軽」と思われがちですが、正しく安全に行うには、顔の構造に対する深い理解が欠かせません。

とくに血管や神経が通るポイントでは、注入の層や角度、針の種類など細かい判断が必要になります。

当院では、これまで多数のヒアルロン酸注入を行ってきましたが、重大なトラブルは一度もありません。

それは、注入する部位に応じて針や製剤を使い分け、「目に見えない構造」に配慮した施術を丁寧に行っているからです。

また、万が一に備えた体制も整えており、患者さまに安心して治療を受けていただける環境を大切にしています。

「ほうれい線が気になるけれど、不自然な仕上がりはイヤ」

「少し印象を明るくしたいけれど、リスクが心配」

そんな方こそ、まずはお気軽にご相談ください。